山口敏太郎

-

社会 2019年07月28日 22時30分

あの大ヒット映画の元ネタ?個人で9億円もの金を貢いだ女性銀行員【背筋も凍る!女の事件簿】

角田光代のサスペンス小説に『紙の月』(角川春樹事務所)という作品がある。 本作は、ある銀行に勤める中年女性が年下の男子大学生と出会ったことで金銭感覚が狂い出し、客の金を着服した上で海外へ逃亡するという衝撃的なストーリーで、2012年の発売以来、大きな話題を呼び、2014年に原田知世主演でテレビドラマ化。同年11月15日には宮沢りえ主演で映画化されるなど大ヒットとなった。 さて、小説の『紙の月』はフィクションであるが、本小説にはモデルとなった事件が存在する。それが1973年10月に世間を騒がした「滋賀銀行9億円横領事件」と呼ばれる事件である。 1973年10月21日、滋賀銀行山科支店に勤めるベテラン女性銀行員が横領の罪で逮捕された。逮捕されたのは42歳の未婚女性Oで、彼女は10歳の年下のタクシー運転手Yとの交際を続けるため、6年間に渡り銀行の金を横領。その額は、なんと(当時にして)8億9400万円にも及んでおり、一般個人における横領事件としては、現在に至るまでトップクラスの被害額とされている。 Oは美人ではあったが、「男性に負けたくない」という思いが強く、42歳になるまでほとんど異性と交際したことがなかった。そんな中、出会ったのが10歳年下のYであった。 Oは自分に優しくしてくれたYに対し好意を寄せるようになり、交際するようになる。しかし、Yはギャンブルにハマっており、たびたびYに金を無心。最初は少額であったが、徐々に足りなくなり、次第に銀行の金にも手を付けるようになっていた。最初は少額であったが、次第に額が大きくなり1000万円という大金の催促も珍しくなかった。 Oは山科支店の定期預金すべてを管理していた上、信用もあり、支店長には全くバレず金を着服できた。Yと出会ってから6年後の1973年2月、Oの悪事がついに明かされることになる。社内異動で山科支店を離れることになったのだ。 異動になれば、自分の横領がすべてバレてしまうことを恐れたOは、突然行方をくらませしまった。その結果、滋賀銀行の調査で、Oの横領がバレることになり、Oはすぐに全国指名手配となった。 その時、Yは故郷である山口県下関市に帰っていたが、Oと交際関係にあったこと、また豪邸に住み出すなど、羽振りがよかったことから、警察が怪しみ、Yを事情聴取。すると、Oを脅して金を入手していたことがわかり、同時にOの所在も明かした。 そして、Yの逮捕から1週間後、Oは大阪府のアパートで逮捕された。この時、Oは偽名を使い、別の男性と同居していたが、Oは化粧を施し、朝夜別人のようにふるまっており、同居人にも逮捕のその日まで、Oであることがバレなかったという。 最終的にOには懲役8年、Yには懲役10年が求刑された。Yの方が罪が重かった原因は、供述の中で「Oひとりに罪を擦り付けよう」とした言動があったほか、Oの勤めていた滋賀銀行山科支店は、以前から慢性的な人手不足に悩まされており、二人分の仕事をOが担当していたこともあり、会社のシステムに落ち度があったとして、刑を減らされる形となった。 発覚から40年以上が経過した今、たった一人の女性が交際目的で9億円もの金を盗んでいた事件は類例がなく、今も語り継がれている。文:穂積昭雪(山口敏太郎事務所)

-

ミステリー 2019年07月27日 23時00分

福岡・志賀島の金印「漢委奴國王」は偽造だった?

福岡・志賀島で百姓の甚兵衛に発見された金印といえば、漢の王が倭の国王に与えたというものであり、日本の国宝である。 だが、この金印が発見当時の鑑定者である儒学者、亀井南冥(なんめい)の偽造だという説が頭をもたげてきているのだ。 その発端となった『金印偽造事件』(幻冬舎刊)は、千葉大学名誉教授・三浦佑之氏の著作であり、大胆な推理展開で読者を興奮させている。金印の真贋論争については発見以来何度かあったが、この書籍で論じられている内容は、かなり激しいものとなっている。今回はこの書籍での記述を参考に話を進めさせて頂く。 そもそも、金印は天明4(1784)年、水田の溝から発見され、福岡藩の儒学者・亀井南冥が鑑定、福岡藩(黒田藩)に保管されてきたものである。 この金印が本物だという根拠は、以下の三点になる。1)文字が彫られた面の長さ(一辺約2.3cm)が、漢王朝の一寸と合致する点2)戦後、中国にて、同じ蛇形のつまみを持つ金印が発見された。3)そっくりな字体での金印、「廣陵王璽」(西暦58年に光武帝の子に贈与)が出土。 この金印が偽造とする根拠は、1)同じ蛇鈕でも前漢代に造られたとされている「テン王之印(※テン=さんずいに眞)にくらべて造形が稚拙。2)江戸時代でも漢代の一寸の印を造ることは可能。3)出土場所が不明。また、発見者の甚兵衛が住民記録にないなど、発見時の記録があいまいである。 2)に関しては、金印に関する記述が文献に残っている事、また、漢代の尺に関する資料は当時でも容易に得られた事から、当時の技術であっても、文献の記述を元にすれば、正確に再現することが可能であるとされている。 また、3)に関して、地元の記録では、発見者の甚兵衛は地主であったとされている。しかし、「黒田家家譜」の記述によれば、文化六(1809)年、甚兵衛火事と呼ばれる大火が発生、110戸が延焼したとされている。この時の火元が正に発見者の甚兵衛の屋敷であり、彼は大火の責任を負って志賀島から出たとされている。それ故に住民記録から名前が抹消された可能性も考えられるそうだが、逆に甚兵衛が初めから存在しなかったならば、大火に乗じて消えたという設定にできる。 つまり、金印の発見は亀井南冥の名声を上げ、藩校甘棠館(かんとうかん)の開校を図るのが目的であるというのだ。 国宝である金印発見の背景に、隠されたストーリーが存在していたと考えるのも、面白いのではないだろうか。参考文献 金印偽造事件−「漢委奴國王」のまぼろし 三浦佑之 幻冬舎(山口敏太郎)

-

社会 2019年07月27日 21時30分

【放送事故伝説】ワイドショーがきっかけでスピード逮捕!司会者もビックリ!

最近のワイドショーで見られなくなった企画に、「指名手配コーナー」がある。 これは、テレビで全国指名手配となっている凶悪犯人の顔写真をテレビで紹介、一般市民から情報を募り逮捕へと導くというものだ。 この「指名手配コーナー」の走りとなったとされる番組が、桂小金治が司会をつとめる『桂小金治アフタヌーンショー』(NETテレビ、現テレビ朝日)で、本番組がきっかけで逮捕された凶悪犯は少なくないという。 1971年11月8日、『桂小金治アフタヌーンショー』は不法監禁、放火、殺人未遂などで全国指名手配されている元暴力団の構成員Aの顔写真を紹介した。 このAという人物、自身が交際していた愛人の兄を包丁とピストルをちらつかせ自宅に監禁。居間部分にガソリンをまき、焼き殺そうとした容疑が持たれている。 番組では、小金治ほか、警察関係者がこの事件を解説。「この男を知っている方は、番組まで情報をお寄せください」と紹介した。そこで、番組を見ていた東京都板橋区に住む老夫婦が「うちの近くで働いているあの人では……」と思わず顔を見合わせた。 そして、『アフタヌーンショー』がまだ終わらない12時50分ごろ、老夫婦は警察に連絡し、男の自宅を訪ねた。すると、男は逃げようとしたので警察が身柄を確保。犯人で間違いないとのことで逮捕となった。 男は自分の顔写真が『アフタヌーンショー』で紹介されたことなど、つゆ知らず、ボウリング場へ遊びに行くつもりだったという。なお、この捕物は番組で紹介されてから、わずか40分間の出来事だった。 「犯人無事確保」の報は、すぐに『アフタヌーンショー』にも届けられ、小金治ほか番組スタッフは、あまりのスピード逮捕に驚きを隠せなかったという。 近年、この手の「指名手配コーナー」は、犯人に接触した一般市民に被害が及ぶケースが想定されること、犯人をさらに刺激させる可能性があり、今は行われることはない。しかし、検挙率を考えたら、「指名手配コーナー」も世の中には必要なコーナーだったのかもしれない。文:穂積昭雪(山口敏太郎事務所)

-

-

ミステリー 2019年07月21日 23時00分

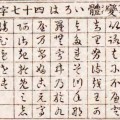

昔の人の練習したあと? 日本最古の「いろは歌の手習い書き」

伊勢神宮に仕えた斎王の住居跡から、日本最古のいろは歌の手習い書きが発見されたというニュースがあった。 三重県立斎宮歴史博物館によると2010年10月、三重県明和町に存在する、伊勢神宮に仕える皇族の女性「斎王」が過ごした斎宮跡から「いろは歌」が書かれていた土器片(11世紀末〜12世紀前半)が出土した。文字が書かれた土器は縦約7cm、横約4cm、厚さ約1cmの破片で、破片をつなぎ合わせると皿の外面に「つねなら」、内面に「ぬるをわか」と書かれていることが判明した。 今までの最古のいろは歌は、岩手県の志羅山遺跡から出土した12世紀後半の木簡だった。この出土で記録が更新されたことになる。 今回発見された土器片は、宴や儀式で用いられ、使い捨てされる皿。前述の斎宮歴史博物館によれば、「筆跡が繊細であるため、斎王の身の回りの世話をする女官が文字を練習するために書いたのではないか」と推測している。 いろは歌は、ひらがななどの文字を覚えるための手習い歌のひとつ。これまでの文献などから、成立は10世紀末から11世紀中ごろと考えられている。斎宮歴史博物館では「京の都の貴族文化が、斎宮にいち早く伝わっていたことを示している。いろは歌の普及を分析する上でも価値ある史料」としている。 斎宮は伊勢神宮に仕えるために都から赴任した未婚の皇女「斎王」が過ごす宮殿、または役所であり、7世紀後半から14世紀前半まで約660年間続いた機関。 ひらがなが書かれた土器片は、宮殿があったと考えられている区域で発見された。斎王に仕えるためには身分の低い女官であっても教養が必要だったのだろう。 使い捨ての土器に書かれていたことや、きちんと順番通りに書かれていることからも、密かに練習していた様子がうかがえる。 いろは歌は、かな文字を覚えるための手習い歌であるが、具体的にいつごろ作られたかは不明である。背景には仏教の教えもあるとされており、中には隠されたメッセージがあるのではないか、とする話も存在するほどで、現在も研究が進められている。古代から我々にとってなじみ深かった歌だが、その実態は謎が多いものなのだ。(山口敏太郎)

-

社会 2019年07月21日 22時30分

中三の娘が同級生と一緒に実の母を殺害!あまりに切ない過去【背筋も凍る!女の事件簿】

1986年3月6日、宮城県仙台市の某住宅で39歳の女性Sさんが電気コードで首を絞められ、殺された姿で発見された。 Sさんは近所でも有名な美人で知られており、現場もあまり荒らされていないことから、この殺人は恋愛のもつれ、もしくは強姦目的による殺人ではないかと見て警察は調べていた。 また、同時に警察はこのSさんに中学三年生になる娘がいるものの、数日前から学校へ行ってもおらず、行方不明になっていることを知り、警察署はSさんの中三の娘を探すことにした。 そして、翌3月7日、Sさんの中三の娘「A子」は仙台市内の繁華街で同級生のB子と一緒にいるところを発見され、警察に保護されたのだが、その際A子は、自分の手で実の母親を殺したことを告白したのである。 犯行の動機について、A子は「母親からいつもガミガミと叱られていることに腹を立てた」と語っており、親友の同級生・B子と共に母親を殺すことを決意したという。 ここで、被害者Sさんの過去について振り返ってみよう。 Sさんは仙台出身の元ダンサーで、東京の各劇場を転々としている中、劇場で知り合った男性と関係を持ち、そして娘であるA子が生まれたのだが、男と別れてしまった。Sさんはひとり娘を育てようと、ダンサーの仕事を続けるが、途中で体を壊してしまい引退。しばらくして故郷の仙台へ戻ってきたという。 仙台に戻ってきた後、思春期を迎えたA子は次第に「自分には父親がいない」という現実に悩むようになり、Sさんと毎日のように口喧嘩をするようになっていた。 Sさんは自分がダンサーとして荒んだ生活を送ってきたことを後悔しており、娘のA子に同じ人生を歩んでほしくないあまり、厳しい口調で娘を叱責したこともあったという。 そしていつしかA子は、Sさんを殺したいほどに強く恨むようになり、友人のB子に「母親殺し」を手伝ってもらい、実行した後、いつも通りにB子と一緒に繁華街へ遊びに出たという。 A子は警察に保護された後、衝動的とは言え、自分の手で母親を殺してしまった事実を受け入れ、涙を流し後悔したという。 娘を心配する母心と、それを受け入れられなかった娘の悲劇。心のズレが生んだあまりに居たたまれない事件であった。文:穂積昭雪(山口敏太郎事務所)

-

-

ミステリー 2019年07月20日 23時00分

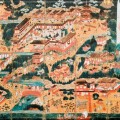

日光にもその名残が? 楽園を目指した過酷な渡海『補陀落渡海』に挑んだ人々

海の向こうの楽園『補陀落(ふだらく)』に、閉ざされた船で向かう『補陀落渡海(とかい)』。この『補陀落渡海』はクリスチャンから見ても衝撃的だったらしく、ルイス・フロイスも著作で触れたほどである。観音信仰が広がった中世には、熊野灘だけでなく足摺岬、室戸岬、那珂湊などでも『補陀落渡海』が行われ、僧侶だけでなく武士や庶民さえも海を渡った。 これらの『補陀落』信仰は、関東にも影響を与えている。日光が昔、二荒(フタラ)と呼ばれていたのは、「ふだらく」から来ている可能性が高いというのだ。やや乱暴な言い方だが、観音信仰の霊場になっている場所には、『補陀落』信仰があったと言ってもいいかもしれない。 この『補陀落渡海』は、868(貞観10)年の慶竜上人の時から始まり、1722(享保7)年まで続いたとされており、境内に設置された石碑には、平安時代に5人、鎌倉時代に1人、室町時代に12人、安土桃山時代に1人、江戸時代に6人が渡海したとされている。この人数は、熊野補陀落寺から出発した人数であり、他の地域も入れるとものすごい数の人間が補陀落渡海を行っていると推測できる。 だが、江戸期には既に死んでいる人物の遺体を生きているように扱って渡海船に乗せて水葬にした。これには、きっかけとなる事件があったのだ。 戦国時代、金光坊という僧侶が渡海したものの、船を内側から打ち破って逃げ出し、小島に上陸した。この体たらくに役人は激怒、海に突き落として金光坊を殺害してしまった。その結果、生きたままで渡海することはなくなったと言われている。 何人か著名な人物も渡海している。『平家物語』によると平重盛の嫡男・平維盛が滅んだ一族を供養するために渡海したといい、その供養塔も残されている。交易で栄え、海で滅んだ平家の残党が補陀落渡海をするとは意味深である。 また、源頼朝の家臣であった下河辺行秀は、那須野で頼朝が狩りをしたとき、目の前に飛び出してきた大きな鹿を射止めることができず、これを恥じた。その後、行秀は逐電。熊野で法華経を読んだ後、那智の浜から補陀落渡海をしたとされている。 中には生き残って沖縄まで漂着してしまう僧侶もいた。『琉球国由来記』(1713年)によると、日秀は補陀落山を目指したものの沖縄に漂着、金峰山観音寺(金武宮・観音寺)を建立したという。(山口敏太郎)

-

芸能ネタ 2019年07月20日 21時30分

【放送事故伝説】NHKが民放のCMに重大クレーム!?「大黄河事件」とは

日本の公共放送を担うNHK、そして民間企業と頻繁に接触する民放局。この2種類の放送局について、一般の我々でもそのいびつな関係性が垣間見えるような、あるトラブルが1986年に発生した。 NHKが1986年に放送したドキュメンタリー番組に「大黄河」というシリーズがある。本番組は1980年の『シルクロード -絲綢之路(しちゅうのみち)-』が大きな成功を収めたことをきっかけに、中国中央電視台とNHKの間で放送協力協定が結ばれ、『シルクロード』に続く日中共同制作第2弾として放送された。 「大黄河」は放送前から大きな注目を集めており、月1回で全10回放送、当時珍しかったハイビジョン撮影が導入されるなど、NHKが全精力をかけて制作した一本であった。 そんな「大黄河」だが、放送前にNHKと民放局でひと悶着あったことが新聞で明らかになった。「大黄河」放送中の1986年5月、東芝は当時の人気アイドルだった薬師丸ひろ子を起用した「ひろ子in大黄河」というタイトルのビデオテープのコマーシャルを放送。NHKがこのCMの放送を中止にするよう東芝にクレームを入れたのである。 NHK側は東芝が同じ「大黄河」というタイトルを付けたため、「NHKが民間企業のお金で番組作りをしていると誤解されかねない」「いつ薬師丸ひろ子が出てくるのか、といった問い合わせが届いている」とし、東芝と広告代理店に放送の中止を求めたというのだ。 一方、このクレームを受けた東芝側は「『大黄河』という名称は、NHK以外のテレビ局でも使われている一般名称であり、薬師丸の出演CMのフィルムもNHKの企画とは関係なく独自にロケしたものである」として放送に踏み切り、CMはしばらく放送された。 もっとも東芝や広告代理店側も、NHKの「大黄河」の存在は知らないはずはなく「相乗効果を狙ったもの」であることは認めており、「以後、このようなことがないよう」ということで手打ちになったようだ。 本事件は、NHKが民間企業とどう「対話するか」が世間に明らかにされた一件であった。文:穂積昭雪(山口敏太郎事務所)

-

ミステリー 2019年07月14日 23時00分

海の向こうにあるとされた楽園『補陀落』を目指す、異教徒も衝撃の修行

日本では『補陀落』と書いて「ふだらく」と読む、観音菩薩の住む楽園だとか、あるいは観音が降り立つとされる山に対する信仰があった。『補陀落山』とも称し、その形状は八角の形状であり、別名『小花樹山』、『光明山』、『海島山』とも呼ばれる。 日本各地でも『補陀落』信仰が盛んになったが、特に南紀の熊野一帯は中心的な信仰の場であった。そもそも、『ニライカナイ』や『竜宮』など、我々日本人は、海の向こうに楽園があるとか、神仏がいる場所があるとか考えてきた。つまり、海上異界の一種が『補陀落』なのだ。 『日本書紀』には、大国主の国づくりを補佐してきた少彦名が海の向こうにある常世に還っていったという記述がある。「少彦名命、行きて熊野の御碕に至りて、遂に常世郷に適しぬ」。このように海の向こうの楽園から神々がやってきて、役割が終わるとその楽園に還っていくという概念があった。 そして、この『補陀落』に行くために命を捨てる『補陀落渡海(ふだらくとかい)』という捨身行があった。これは命懸けで『補陀落』を目指す仏教修行の一環であった。 この行の中心地となったのが、熊野・補陀落山寺である。同寺は、仁徳天皇の治世、インドから熊野に漂流してきた裸形上人によって開かれたと言われており、平安時代の作といわれる秘仏「三貌十一面千手千眼観音立像」(この像には補陀落世界からこの地に漂着したという伝承がある)を本尊に据え、『補陀落』信仰のメッカとなり、多くの修行者が集まってきた。 この『補陀落渡海』は、まさに即身成仏の行であったと言っても過言ではない。歴代の住職は61歳の11月になると、30日分の食料と灯火のための油を乗せて、渡海船(小型の木造船)に入り、外から釘を打たれ、場合によって煩悩の数と同じ108個の石を全身にくくりつけ、『補陀落』を目指したのだ。 その渡海船には、『補陀落』を目指す住職が入る空間を取り囲むように4つの鳥居が設置されており、「発心門」「修行門」「菩薩門」「涅槃門」という仏教の修行の経過を表している四門だという。 また、一説によると死後、魂はこの4つの門をくぐって浄土往生すると言われており、この船そのものが異界を表現していると言われている。この渡海船は、伴走船によって沖まで曳航し、頃合を見て綱を切って見送る。 この『補陀落渡海』に関しては、クリスチャンから見ても衝撃的だったらしく、ルイス・フロイスも著作で触れている程である。他にも観音信仰が広がった中世には、熊野灘だけでなく足摺岬、室戸岬、那珂湊などからも『補陀落渡海』が行われ、僧侶だけでなく武士や庶民さえも渡海したという。この『補陀落渡海』の実例に関しては、面白い記録が残っているのだが、これはまた別の機会に譲ろう。(山口敏太郎)

-

ミステリー 2019年07月13日 23時00分

夕日のキレイな海辺の町に現れる奇妙な家族の正体は…【実話怪談】

Rさんは、某海岸近くに住んでいる。駅から海岸に通じる古い商店街で、3代続くお店を経営している。本業はお堅い商売なのだが、現在は副業でマリングッズを扱い、爆発的な売れ行きで最近すこぶる羽振りがいいらしい。 「山口さんも、心霊や妖怪調査の帰りに、うちの近くに来たらぜひ寄ってくださいね。何かおいしいものごちそうしますよ。心霊談でもしながら一杯やりましょう」 そんな心霊好きのRさんが語る奇談を紹介しよう。 Rさんが住む某海岸は、風光明媚な海岸で、季節に関係なく多くの観光客が訪れる町であった。 「この海岸はねえ、夏には夏の顔、秋には秋の顔があるんですよ。どうしても夏だけのイメージがありますが、秋や冬も感慨深いものですよ」 Rさんは日焼けした顔をくしゃくしゃにして、いつもこう語る。 いつごろか、そんな海辺の町に奇妙な噂が立ち始めた。夕暮れに奇妙な家族を引き連れた男が、海岸にときどき姿を現すのだという。出会って恐怖のあまり、腰を抜かした者もいるらしい。 「じゃあ、どんな奴らなの?教えてよ」 Rさんが商店街の仲間たちに聞いても、みんな大きくかぶりを振ってこう言うのだ。 「とんでもない、思い出したくもないよ。とにかく一度見たら分かるよ」 (なんだ、臆病だな。全く、バカバカしい話だ。単なる変わりもんの一家だろうよ) Rさんは、笑ってその噂を相手にしてなかった。 ある年の秋、Rさんは、その奇妙な一家と遭遇する。 夕暮れ時、車椅子を押した男が海岸沿いの歩道を歩いていた。犬の散歩で通りがかったRさんは、男に思わず声をかけたという。 「こんばんは、いい風ですね」 「ええ、病気の妻にはもってこいですよ」 男は覇気のない声で答えた。横顔もいくぶん青ざめて見える。 (妙な奴だ。奥さんの看病疲れで顔色が悪いな、奥さんの気分転換で海岸まで来たのか) 「そうですね。寒くならないうちは気持ちのいい風ですよ」 Rさんはそう返すと、車椅子の奥さんの方を見つめた。 「…んんっ?」 人形である。人間ではなく人形であった。 明らかにビニール製の人形が衣服を着せられ、車椅子にのせられていた。 いや、縛り付けられていると表現した方が正解かもしれない。 「うちの子供は砂で遊んでますよ」 男は指さす方には、海辺の砂浜に突き刺さった市松人形の姿があった。 (こいつは異常だ、明らかに変だ) Rさんは男に適当にあいさつすると、犬と共に商店街方面に逃げ帰った。 男の姿が小さくなるにつれ、人形という偽装家族しか愛せない男の背中がなんともいえず、悲しく不気味に見えたという。(山口敏太郎)

-

-

芸能ネタ 2019年07月13日 21時30分

【放送事故伝説】生放送で「生首」を手に持った女性が乱入!?有名都市伝説はなぜ生まれた?

有名な芸能都市伝説に「突然ガバチョ!の生首事件」がある。これはタレント・落語家の笑福亭鶴瓶が司会のバラエティ番組『突然ガバチョ!』(1982年〜1985年)でささやかれた都市伝説である。 簡単ではあるが、以下に概要を記載しよう。 『突然ガバチョ!』は毎年夏になると、心霊写真コーナーが放送されており、ある日、番組に一枚の心霊写真が送られてきた。 それは3人の女の子を撮った写真で、それぞれ、腕、足、首が写っていなかった。 しかもそのうち、腕と足がない2名の女の子は、事故でそれぞれ写っていない部分を失って死亡しており、唯一、首の写っていない女の子ひとりだけが健在なのだという。 この怪談話に強く興味を持った『突然ガバチョ!』のスタッフは「呪いなんて絶対にあり得ない」ことを証明するため、女の子を鶴瓶たちのいるスタジオに呼び生放送で事情を聞くことに。生放送当日、女の子と付き添いの母親が毎日放送のスタジオ前にやってきた。 そこで、暴走した自動車が女の子に突っ込み、女の子は写真の通りに首を切断され死亡してしまったという。 突然、娘を失った母親は気が狂い、ちぎれた娘の生首を手にし、血まみれのままスタジオに乱入。その模様がテレビで生中継されてしまった……という話である。 この話が事実であれば、テレビ史上最悪の放送事故であることは間違いないのだが、この話は完全な作り話。この噂を聞いた鶴瓶は「そんなわけないやん」と別の番組で笑いながら否定していた。テレビ局には多くの警備員がおり、生首を持った不審者が現れたらすぐに捕まるからだ。 ではいったいなぜ、このような不気味な都市伝説が生まれたのだろうか。 実は「笑福亭鶴瓶と生首」には浅からぬ因縁がある。人気時代劇『必殺シリーズ』の劇場版『必殺! III 裏か表か』(1986年)で笑福亭鶴瓶は仕事人のひとりを演じているのだが、鶴瓶演じるこの仕事人は最後、雨の中、敵にめった切りにされ、最終的に首を落とされ晒し者にされる……という悲惨な最期を遂げてしまう。 この際、映画のスタジオには精巧に作られた鶴瓶の生首のレプリカ(複製品)が作られた。撮影後もしばらくスタジオに生首が残されているのを見かねた鶴瓶が「不気味だから捨ててーや」とスタッフにお願いしたエピソードが残っている。この「ガバチョ生首事件」と「必殺」の時期がほぼ一致していることから、「鶴瓶の生首」という笑い話がさまざまな経緯を経て姿を変え、現代に伝わっているのではないかと思われる。文:穂積昭雪(山口敏太郎事務所)

-

ミステリー

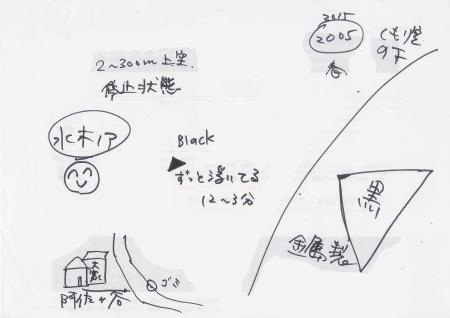

正体はいったい? 夏の「お化け屋敷」で本物の幽霊が撮影される!?

2015年08月01日 17時30分

-

ミステリー

知られざる「ビッグフット」の生体! 逆襲の「ビッグフット軍団」とは?

2015年07月28日 15時00分

-

ミステリー

これぞ「最恐」アイテム? さまざまな怪異を引き起こす「呪いの軍服」!

2015年07月25日 16時42分

-

ミステリー

100年前にUボートが怪獣を撃沈していた!?

2015年07月21日 15時00分

-

ミステリー

アフリカに恐竜が生息していた? 謎の赤い恐竜「カサイレックス」

2015年07月18日 16時41分

-

ミステリー

あっ! 後ろに女性の顔が!? 男性二人組の背後に現れた謎の女性の正体は?

2015年07月11日 16時00分

-

ミステリー

UFO出現は天変地異の予兆か!? 御嶽山噴火前に目撃されたUFO

2015年07月07日 04時30分

-

ミステリー

山口敏太郎作家生命のピンチか? 右腕が切断された不思議写真

2015年07月04日 18時00分

-

ミステリー

107年前の6月30日に起きた天変地異「ツングースの大爆発」

2015年06月30日 15時00分

-

ミステリー

日本でも目撃されていた!? 謎の三角UFO

2015年06月27日 17時19分

-

ミステリー

愛知県に伝説の武器「鬼の金棒」が実在した?

2015年06月23日 15時30分

-

ミステリー

11年ぶりのオーロラは何を伝えるのか 日本古来の凶兆「赤気」

2015年06月20日 18時00分

-

ミステリー

東京上空に現れた謎の発行物体はUFOなのか!?

2015年06月16日 15時30分

-

ミステリー

鳥居のなかに人がいる…? 怪談番組で本物の怪異が現れた?

2015年06月13日 18時00分

-

ミステリー

政府主導で「UFO」を開発? UFO製作者たちの「プロジェクトX」!

2015年06月09日 15時30分

-

ミステリー

「呪いのモナリザ」の噂は本当だった!? 周囲に巨大なオーブが出現!

2015年06月06日 16時46分

-

ミステリー

天翔ける謎の妖怪「雷獣」の正体はイタチだった!?

2015年06月02日 15時30分

-

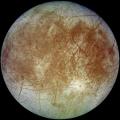

ミステリー

地球外生命体は実在した!? 太陽系の「生命がいるかもしれない」天体

2015年05月30日 18時00分

-

ミステリー

UFOに殺された男!? 「マンテル大尉事件」

2015年05月26日 15時30分

特集

-

あかつ、アメリカ・アポロシアターでの「動きで笑わせるネタ」は世界にも テレビに年数回でも出られる自分は「持ってる」

芸能

2025年10月03日 12時00分

-

TKO・木下、篠宮との一件を明かす 目標は「タイと日本のハブ」 挑戦に対する厳しい声には「どうでもいい」

芸能

2025年09月26日 18時00分

-

-

元ボーイフレンド・宮川英二、最大の挫折は「M-1グランプリ」 セカンドキャリアは、芸人やお笑いサークルの学生の就職支援 芸人の給料も赤裸々に語る

芸能

2025年09月18日 17時00分

-

岡平健治「19」解散は「お金の問題じゃない」 岩瀬敬吾、地元に戻るのを「止められてよかった」 今後はバラエティーで「ポンコツっぷりを見て笑ってほしい」

芸能

2025年08月05日 23時00分

-

misono、家族について「マジで気持ち悪い家族」 「⼦ども⾃然にできると思っていたけど……」と不妊治療の再開、明かす

芸能

2025年09月16日 11時00分