山口敏太郎

-

ミステリー 2019年06月22日 23時00分

八代将軍・徳川吉宗は本当に「暴れん坊」だったのか?

テレビ朝日系列で放送され好評だったドラマ『暴れん坊将軍』は、名君の誉れ高い八代将軍・徳川吉宗の活躍を描いている。吉宗は紀州藩主の四男坊に生まれ、兄たちに世話をかけながら一生“部屋住み”の不遇な人生を送る予定であったが、身内が続々と7人も死んでしまい藩主、将軍へと成り上がった。あまりの運の良さに、実は身内を暗殺して出世を遂げたのではないかと言われている。 吉宗は御三家のひとつ紀州藩の第二代藩主・徳川光貞の四男として生まれた。藩主の息子といえども、四男では藩主の座につけるはずもなく、そのまま凡庸な人生を送る予定であった。特に長兄である徳川綱教は、五代将軍・徳川綱吉の娘・鶴姫を正室に迎えており、順調な人生を送っていた。しかも、息子を亡くしていた徳川綱吉は次期将軍として、娘婿である徳川綱教を考えるほどであった。 だが1704年、将軍家との重要なパイプ役であった鶴姫が死去。その翌年、長兄・徳川綱教も突然、病気で亡くなってしまう。その心労からであろうか、父である徳川光貞も亡くなってしまった。次男は早く亡くなっていたので、三男であった徳川頼職が紀州藩主の座に就くが、だが、この徳川頼職も父の死から一か月後に亡くなってしまった。 義理の姉、長兄、父親、三男が続々と亡くなり、反対する身内もなく吉宗は奇跡的に藩主の座につくことが出来た。後は将軍職を狙うだけであったが、尾張徳川家というライバルがいた。だが、ここでも謎の不審死が続く。まず1713年、第四代藩主・徳川吉通が死去し、三歳になる息子・徳川五郎太が藩主の座に就くが、その直後に亡くなってしまう。さらに、吉通の異母弟・徳川継友が第六代藩主となるが、これまた在位十数年で亡くなってしまった。こうして悉く身内のライバルが死んでしまい、吉宗は紀州藩主、そして幕府の将軍へと成り上がることに成功した。 享保元(1716)年、吉宗は紀州藩主から八代将軍となり、二百人を超える紀州藩士を連れて江戸に向かう。用心深い吉宗は、腹心たちを幕府の中に配置することで、自らの安全を確保しようしたのであろうか。 また、吉宗は藩主時代から使っていた御庭番を幕府でも採用している。これは吉宗直属の諜報部隊であり、江戸市中や大名、旗本の動きを探っていたと言われている。この御庭番こそが、吉宗が暗殺部隊として使っていた行動チームではないのか。後に第七代尾張藩主の徳川宗春が何かにつけて吉宗に反抗的な態度を取っているが、その背景には、肉親たちの死に吉宗の暗躍があったと確信していたからかもしれない。(山口敏太郎)

-

ミステリー 2019年06月16日 23時00分

人斬り以蔵のピストルが発見されていた? 勝海舟からもらったものか

2006年、「人斬り以蔵」こと岡田以蔵が所有していたとされるピストルが公開された。フランス製であり、同じ土佐藩出身だった坂本龍馬の依頼で護衛をした勝海舟からもらったものではないかと推測されている。高知県内の子孫(以蔵の弟の末裔)が保管していたものである。 幕末期、幕府はフランスの支援を受けていたため、当時既に幕府の重臣であった勝ならば手に入れていてもおかしくない。なお、幕末の人物で拳銃を所持していた有名な人物と言えば龍馬だが、彼が所持していたものは、アメリカのスミス&ウェッソン製モデル2アーミー32口径の6連発と7連発の二挺であった。 以蔵が勝の元にいた時、勝の紹介でジョン万次郎を警護したというエピソードがある。以蔵が見事に刺客を撃退し、お礼に万次郎が銃を贈ろうとしたら辞退したというものがある。剣客だけに、銃の贈呈を辞退したと思われていたが、勝から既にもらっていたから辞退したのであろうか? とはいえ、万次郎と以蔵の両者が江戸にいた時期に矛盾が発生するため、このエピソードは後年の作り話である説が高い。 さて、「人斬り」の二つ名を頂くほど刺客として鳴らした以蔵だが、彼が発砲したという記録はない。命を受けて様々な人物と相対してきた以蔵だが、中には絞め殺した事例なども存在している。純然たる刺客であった彼が、殺傷能力を十分に備えている武器を持ちながら使用しなかった理由は何だろうか。 一つは、銃はあれども弾がなかったという説。舶来品の銃は貴重品であり、弾数に限りがある。使用したとして、弾切れになってしまった場合、彼の立場や身分では弾を入手するのは至難の業であっただろう。 もう一つは、やはり手に馴染まなかった可能性だ。銃器、特に拳銃の場合は銃身が短いため狙いが付けにくい。至近距離でもない限り、相当練習を重ねないと、遠くにいる対象に当てるのは至難の業なのである。ちなみに、龍馬も寺田屋襲撃の際に捕り手に向かって発砲しているが、6発撃って命中したのは1発だけ、それも流れ弾のような形だったという。また、暗殺を行っていた以蔵の場合、大きな発砲音で居場所がばれたり、騒ぎになってしまうのは避けたいだろう。 そして、もう一つがお礼にもらった上等な品だったため、記念にずっと使わなかったという説だ。以蔵は足軽の長男という、当時でも低い身分の家に生まれている。そんな自分が幕府の重臣の護衛役を仰せつかり、お礼に貴重な品をもらったと言う事で、宝物のように大事に保管していたのではないかというものだ。 いずれの説も仮説でしかないが、幕末期の拳銃は非常に貴重な資料である事は間違いないだろう。(山口敏太郎)

-

社会 2019年06月16日 22時30分

中3女子が同級生を滅多刺し 凶器のナイフはなぜ落ちていた?【背筋も凍る!女の事件簿】

今から40年前の1979年、北海道の小さな町で中学三年生の女子が同じクラスメートの女子を刃物で刺し殺す事件が発生した。事件が発生したのはゴールデンウィーク前の4月28日、北海道苫前郡(とままえぐん)にある某中学校の休み時間においてだ。 クラスの中で明るい生徒として知られるA子(14歳)は1時間目が終わってすぐの休憩中、同じクラスのB子を教室から廊下に呼び出した。このクラスでは、4月の頭からA子が所属しているグループ内で「B子がA子の友人であるC子をいじめている」と話題になっており、A子がいじめの事実を確認するため、B子を直接問い詰めることにしたのだ。 A子は人気のない体育館の備品倉庫で、B子は「なぜ貴女はC子の悪口ばかり言うのか。C子泣いているよ」と問い詰めた。するとB子さんは「悪口なんか言ってない」と叫び、A子の右頬をぶった。「やったわね!!」二人は殴り合いの喧嘩を始めてしまった。A子から振った喧嘩ではあったものの、B子は思いのほか喧嘩が強く、倉庫の床に倒れこんでしまった。倒れたA子がふと床を見ると、なんとそこには果物ナイフが落ちていた。 カッとなったA子は夢中でB子を、落ちていた果物ナイフを手に持ち、胸を中心に滅多刺しにしてしまったという。 「……とんでもないことをしてしまった」 血まみれになりながら苦しむB子を見て、A子は激しい後悔の念にかられたが「これは現実ではない」と自分に言い聞かせ、一旦自分の教室へ戻ることにした。 A子の制服はB子を刺した返り血で真っ赤になっており、これでは教室に戻れないことから、A子は所属していたバレーボール部の部室に行き、体操着に着替え、凶器となった果物ナイフを自分のロッカーの中に隠した。 A子がB子を刺してから着替えるまで、わずか10分間の出来事だった。 2時間目の授業が始まる、B子の姿がないことがクラスの中で問題になっていた。体操着姿のA子は最初、何食わぬ顔をして授業を受けていたが、お昼休み後、倉庫からB子の死体が見つかり、警察がやって来たあたりから顔を真っ青にし、ブルブルと震え出した。A子の様子を怪しんだ担任が事情を聞いたところ、A子がナイフでB子を殺してしまったことを自白したという。 A子はB子を殺してしまったことを強く後悔しており、泣きわめいてB子に懺悔し続けていたという。 唯一、謎が残っているのが床に落ちていた果物ナイフの存在である。A子の話では果物ナイフは「体育倉庫に落ちていた」というが、そんなものが何故、倉庫にあったのだろうか。 これはあくまで筆者の推測だが、やはりA子はB子を最初から(連休前に)殺すつもりで、家からナイフを持って来ていたのではないだろうか。人間には、強いショックを受けると、自分の記憶を架空の記憶とすり替えて自己防衛を図る機能があると言われ、A子の小さな体ではそのショックに耐え切れず、別の記憶とすり替えてしまったのではないだろうか。 北の大地で発生した痛ましい同級生殺人事件。禊を済ましたA子が無事に社会復帰できていることを心から祈りたい。文:穂積昭雪(山口敏太郎事務所)

-

-

ミステリー 2019年06月15日 23時00分

茶の湯の革命家・千利休が死を選んだ理由 謹慎処分にまつわる噂とは

侘茶の大成者である千利休は、政治のフィクサーとして暗躍した謎の多い人物である。この男、機を見るに敏であり、信長亡き後はただちに秀吉に乗り換えている。 日本人における茶は、平安時代の初期に空海や最澄、栄西が中国から日本に伝えたとされており、茶葉が持つ薬効を期待されたものであった。その後、茶の味を飲み分けて勝敗を競う賭博的な闘茶を経て、茶の湯が生まれる。さらに、村田珠光や武野紹鴎によって侘びの世界観が構築されていき、堺の豪商の息子に生まれた千利休によって、芸術の域まで昇華された。 利休は茶聖とも呼ばれ、数多くの革新的なことを行っている。まず、水質に徹底的にこだわり、天王山の麓、山崎の地から湧き出る水を好んで用いた。また、茶道の作法を確立する上で、キリスト教の所作を参考にしたとも言われている。通常、茶道の作法では、参加者はお茶を回し飲みし、茶菓子を分けあって食する。これはキリスト教の聖餐式において、ワイン(血)を回し飲みし、パンを分けて食べる行為と似ていると言われているのだ。これは単なる偶然ではない。武者小路千家の家元の千宗守氏が日本経済新聞2010年12月16日夕刊にて述べている有力な仮説だ。 また、侘茶の概念の中に”市中の山居”という言葉がある。これは町中において孤独な空間を構築し、その空間の中で茶をたてるという茶人の真理を意味するものだが、この考え方は、キリストが荒野で修行した故事に由来するのではないか。このようなキリスト教と利休の関連に関しては、山本秀煌の『西教史談』、長富雅二の『ザベリヨと山口』などの書籍において唱えられたのが始まりである。 よくよく考えてみれば、利休の弟子や友人には蒲生氏郷や古田織部、高山右近らキリシタンが多い。極端な話、千利休の洗礼名が聖ルカ(St.Luke)であり、その音読みから千利休という名前を創ったという”とんでも仮説”さえ出てくる始末だ。作家の山田無庵は、神戸市立博物館に保管されている南蛮屏風にこそ、千利休の謎が隠されていると主張する。この屏風は利休の切腹から数か月後に描かれたものだが、構図の中に謎のキリシタン茶人が確認できる。この人物こそ、キリシタン利休だというのだ。 彼がキリシタンであったかどうかは不明だが、彼は南蛮人も多く訪れた大阪・堺の豪商の家に生まれている。南蛮人との交流のうち、キリスト教の所作や文化を知って作法に取り入れたとしても不思議はない。 天正十九(1591)年2月13日、利休は謹慎処分を受け、半月後の28日に切腹を命じられる。理由は不敬罪とも言われているがはっきりしない。もしかすると、政治の裏側を知りすぎた存在となってしまったため、処分が下ったのかも知れない。利休はこの命に逆らうことなく、切腹を受け入れている。自らの身に起きた事態を理解していたのか、運命に抗うことなく全てを受け入れるのも「侘」としたのか。彼の真意は解らない。(山口敏太郎)

-

芸能ネタ 2019年06月15日 21時30分

【放送事故伝説】殴り殴られ……収録中に暴行事件に巻き込まれた芸能人!

6月12日に放送されたTBS系のバラエティ番組『水曜日のダウンタウン』で放送された板東英二の「疑惑の映像」が話題になっている。 この日の『水ダウ』で放送されたテーマは「中継先にヤバめ素人が現れてもベテランリポーターなら華麗にさばける説」というもので、芸能界屈指のベテランレポーターたちが、番組が用意した目がうつろな一般人の妨害に耐えながらロケを行うというもの。企画の最後に登場した板東は普段のタレントイメージとは違いキレやすい性格であること、普段あまりロケ慣れしていないこともあり、放送こそされなかったが一般人を突き飛ばすなどの危険行為があったのではないかとの疑惑が持たれているのだ。 板東のように、ドッキリとはいえ生放送中に暴行を働くような放送事故は数は少ないものの、なかったわけではない。 最も有名なのは、2003年12月23日に放送された、名古屋テレビのバラエティ『げりらっパ』55分生放送スペシャルでの、さまぁ〜ず・三村マサカズの「乱闘事件」であろう。 これは、さまぁ〜ずの2人が番組の企画で、自転車に乗って深夜の繁華街へと移動していたところ多くの野次馬が集まり、あっという間にさまぁ〜ずの2人を取り囲んだ。すると1人の男性が三村に体当たりをしよろけた瞬間に、別の野次馬が三村につかみかかり倒れこんでしまったのだ。 この暴行にはさすがの三村もオカンムリだったようで、体当たりをした野次馬に対し跳び蹴り。野次馬、スタッフ交えての大乱闘になってしまった。 番組は中継を打ち切り、「しばらくお待ちください」という画面が表示されることになった。 この時、三村は36歳。若かったこともあり「思わず手が出てしまった」というところであろう。なお、三村は前述の『水ダウ』をテレビの前で視聴しており、板東の暴行に対し「(やりすぎる一般人には)厳しさもみせないと。。。」とTwitterでコメントを残している。 また、こちらは詳細こそ明らかになっていないが、2014年にはドランクドラゴンの鈴木拓が某番組のロケの最中、通りかかった修学旅行生から殴る蹴るの暴行を受けたことがあるという。こちらはOAされたかは不明だが、こちらも一歩間違えたら大事故になっていた可能性もある。やはり芸人というのは大変な職業なのだろう……。文:穂積昭雪(山口敏太郎事務所)

-

-

ミステリー 2019年06月09日 23時00分

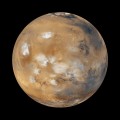

古墳は古代の宇宙人から伝わった!?火星の前方後円墳とは

5月14日、ユネスコの世界文化遺産に大阪府の「百舌鳥・古市古墳群」が登録される見通しとなったと文化庁が発表した。 百舌鳥・古市古墳群は2つの地域に分かれた45件49基の古墳群を指し、日本最大の古墳、大仙陵古墳を始め、古墳時代の埋葬の伝統と社会・政治的構造を証明するもので、顕著な普遍的価値を備えていると判断され、ユネスコの諮問機関イコモス(ICOMOS)も「(世界遺産一覧表への)記載が適当」と勧告した。 さて、古墳といえば、誰もが思い浮かべるのが鍵穴のような形状の前方後円墳だが、これが「宇宙人によって伝えられた物ではないか?」とする説が海外から出てきている。 問題の説は、Googleの地図アプリ、グーグル・アースの拡張機能であるグーグル・マーズにて、海外のUFOファンが火星地表上に前方後円墳に酷似した地形を発見した事に始まる。グーグル・マーズで6°3'57.07"N 92°4'13.22"Eの座標の位置を確認すると、いくらか風化や浸食を受けたように見える、前方後円墳らしき岩山の姿が確認できるのだ。なお、この岩山と大きさや形が酷似した古墳が、埼玉県のさきたま古墳群にも存在している。 到底、人に築ける規模に思えないため、宇宙人が古代人に知恵を授けて作製したのではないかと想像させたのではないだろうか。玄室内に奇妙な模様が描かれている古墳が存在する点も、宇宙へのメッセージを送っているのではないか、という解釈に結びつける事もできる。 …という事で「古墳は宇宙人が作った?」という説が出たようだが、世界に目をやると、割とよく見られるトンデモ説のひとつに過ぎないようだ。(山口敏太郎)

-

社会 2019年06月09日 22時30分

【背筋も凍る!女の事件簿】驚きのきっかけで、日本ではじめて銀行強盗を行った赤髪の女

この世に存在する全ての物事には「はじめて」がある。 今回の「女の事件簿」は、「日本ではじめて銀行強盗を実行した女」の逸話をご紹介しよう。1979年(昭和54年)4月19日の午後2時45分ごろ、栃木県小山市の茨城相互銀行(現:筑波銀行)の支店に一人の女が入店してきた。 この女は、見た目は20代前半で、ジーパンにサンダル履き、水色のカーディガンを肩から羽織り、髪は染料で真っ赤に染め上げていた。 「……派手な女だなぁ」 店の支店長が女を見て不審に思ったその時、店内に「キャー!!」という悲鳴が響いた。なんと先ほどの女が別の女性客の首元に刃渡り8cmを突き付け、「金を出せ!」叫び出したのだ。 「あっ!あの女は銀行強盗だったのか!」 支店長は驚き、強盗女を落ち着かせるべく前に乗り出した。強盗女は「こいつがどうなってもいいのか!」とナイフを突き付けたが、囚われていた女性客は一瞬のスキをついて脱出。人質がいなくなった強盗女に対し、今度は銀行の男性従業員が強盗女を捕まえるべく飛び掛かった。 「くそ!」 強盗女は逃げ出そうとし、外に止めてあった車へ乗り込み立ち去ろうとしたが、従業員から後ろからタックルされて御用となり、奇跡的に怪我人ゼロで解決となった。 今回捕まった強盗女であるが、警視庁によると、資料の残っている1940年以降において「女性単独犯で金融機関を狙った強盗」は日本の犯罪史上はじめてのケースであり、当時の新聞でも「女強盗現る!」の見出しで、この事件をセンセーショナルに取り上げている。 さて、犯人の女が銀行強盗に至った経緯であるが、当時の新聞によると、同棲していた恋人の借金を清算させるためだったという。 彼女は栃木県内で恋人男性と同棲生活を行っていたが、お互いに無職であったため生活は困窮。さらに、2人はお互い20代と若く、社会の厳しさを知らなかったことや、彼氏が数か月前に交通事故を起こし、100万円の補償金を迫られているなど、車検代や生活費にも困っていた。 「もう愛だけでは生きて行けない…」そんな事をふと思った矢先、付けっ放しにしていたテレビから、ドラマの銀行強盗のシーンが流れた。 「この程度なら私にも出来るかもしれない」 女は台所にあったナイフを手にし、銀行へと向かった……という訳だ。 日本ではじめての女性による銀号強盗は、愛する男性のため、そして自分の生活を守るために行われた窮余の一策だったのだ。文:穂積昭雪(山口敏太郎事務所)

-

ミステリー 2019年06月08日 23時00分

明治まで生きた新撰組伝説 死亡したはずの美男隊士が日清戦争で活躍していた?

幕末の動乱期を駆け抜けた新撰組。血塗られた激しい青春を送った彼らは昭和初期までは賊軍という扱いを受けてきたが、昨今ではその一徹な生き方に評価が高まっている。多くの隊士が命を散らす中で、生き残った者たちは明治以降、どのように生き抜いたのであろうか。 噂によると、一部の隊士は引き続き日本のために戦っていたと言われている。新撰組で沖田総司と並び、凄腕の遣い手と言われた斎藤一は会津藩士となり、幕末を生き抜いた斎藤は明治10年(1877年)2月には、警視局の警部補に任ぜられ、2月15日に勃発した西南戦争において、抜刀隊として参加し、薩摩の西郷軍に大ダメージを与える活躍をして、戊辰戦争の恨みを返したという。かつて、官軍として新撰組を追った薩摩兵が官軍になってしまった斎藤により、討たれてしまうとは皮肉な話である。 原田左之介は、史実では上野の彰義隊の戦いに参加し、その時に負った傷がもとで死亡したことになっているが、異説では上野、新潟、下関、釜山を経て大陸へと渡り、馬賊の頭目になったとも言われている。馬賊の頭目とは、変わり者の原田らしいが、不思議なエピソードも幾つか残されている。 日清戦争(或いは日露戦争)の時に、大陸で日本軍の活動を援護する馬賊がおり、不思議に思った若い兵士が尋ねてみたところ、馬賊の頭目は「私は新撰組の原田左之助である」と名乗ったというのだ。また、一度だけ日本に帰国し、実弟や甥に昔話をして再び大陸に帰っていったという話もある。 また、大の甘党で無類の怪力が売り物だった島田魁は、最後まで土方歳三に付き従い、箱館戦争まで戦い抜いた歴戦の隊士である。明治以降は、レモネード屋、剣術道場など様々な商売をやるが悉く失敗、西本願寺の夜間警備員となるが、仕事中に倒れ亡くなってしまう。最後まで、土方歳三の戒名を持ち歩いていたというエピソードが泣かせる。(山口敏太郎)

-

芸能ネタ 2019年06月08日 21時30分

【放送事故伝説】主演俳優が無免許運転で事故!わずか7話で打ち切られた刑事ドラマ

俳優の原田芳雄が主演したテレビドラマに『真夜中の警視』(1973年/関西テレビ制作)という作品がある。本作は、原田が元警察官で、「山手第二有線放送」という有線放送を経営している自由人だが、夜になると多額の報酬を得る「事件屋」に変身し、どんな依頼も解決していく……という現代版『必殺仕置人』のようなドラマであった。 本ドラマは、雑誌「月刊シナリオ」などを発行している「日本シナリオ作家協会」が企画を関西テレビへ持ち込んだもので、脚本家陣は日本シナリオ作家協会の元理事長で『七人の侍』などの脚本で知られる橋本忍、映画監督で脚本家としての作品も多作な新藤兼人らベテランを始め、石森史郎、白坂依志夫など当時の売れっ子脚本家たちが多数参加。全13話中すべての話をシナリオ作家協会所属のライター陣が週替わりで担当するという、豪華なドラマだった。 そんな『真夜中の警視』だが、全13話予定だった話数が7話で打ち切られている。その原因は、原田芳雄の引き起こした交通事故にあった。 4月13日、原田は東京都港区の青山墓地で主人公の愛車であるジープに乗るシーンを撮影していたのだが、その際、原田が運転を誤り、近くに止めてあったタクシーに衝突。原田ほかスタッフ数人が打撲を負うなどの事故になった。ここまであれば、よくある撮影上のトラブルであったが、本作が打ち切りにまでに至ったのは、原田が逮捕されたからだ。 なんと、原田はこの時点で運転免許を持っておらず、車を運転するシーンを撮影する場合は代役を立てる予定だったが、監督の長谷部安春と原田がヒートアップしてしまい、無免許の原田が運転する車で撮影を続けてしまった結果、道路交通法違反で逮捕されたのだ。 この時点でドラマは3話まで放送済みであり、6話まで製作が終わっていた。そのため無免許事故の発生した7話を急きょ最終回とし、製作を打ち切ることにしたのだ。 その後、『真夜中の警視』はソフト化がされない幻のドラマの一つとなっている。(文中敬称略)文:穂積昭雪(山口敏太郎事務所)

-

-

ミステリー 2019年06月02日 23時00分

明治政府が封印した謎の古文書『阿波風土記』に何が書かれていたのか?

邪馬台国阿波説の支持者は、古事記などに記された神話時代の出来事は全て徳島で起こったと考えている。これは第1章でも指摘した通りだが、その物的証拠となるのが『阿波風土記』であるという。本稿では『阿波風土記』を中心に、もう少し突っ込んだ視点で考えてみたい。 『阿波風土記』には幕末のある学者が関わっている。幕末から明治にかけて活躍した阿波出身の国学者・小杉榲邨(こすぎすぎむら)がその人である。彼の代表的な著書が「阿波国徴古雑抄」である。この書物は阿波関係の古書、古文を網羅しており、阿波徳島の古文書に詳しい人物であった。 この名著で名前が全国に知られていた小杉は、邪馬台国阿波説に絡み、キーとなる出版に関する騒動を起こしている。明治5年、小杉が『阿波古風土記考証』を出版した時、何故か回収騒動に発展しているのだ。しかも、当時蜂須賀家と徳川家にあったはずの『阿波風土記』の原本さえも、所在が不明になってしまったのだ。 回収騒動の理由は不明である。一説には天皇家のルーツに関わる記述があったため、明治政府が問題視して回収に踏み切ったとも言われている。もちろん、『阿波風土記』の存在は妄想ではない。幕末の頃までは様々な文書に部分的に引用されているのだ。つまり、江戸時代まで(身分によっては)見ることが可能であった文書であった。 今、この『阿波風土記』は何処にあるのであろうか。噂では宮内庁で厳重に保管されていると言われている。この所在不明となった『阿波風土記』が出てくれば、中国系の渡来人であった藤原家がねじまげた正史の真相が明らかになるはずだ。 幾つか残る『阿波風土記』の断片のうち、興味深いものを紹介しよう。その内容は、空から大きな山が阿波国に落ちてきた。その山が砕け散り大和国に落ちて、天香久山になったとされているのだ。 これはなんの比喩なのか。阿波で成立した国家が奈良に移動したととれないだろうか。 不気味なことはまだある。阿波出身の国学者である池辺真榛は、延喜式の研究を行い、自分の故郷である阿波国が日本のルーツだと確信した。その後、池辺は阿波藩政を非議したという罪を被せられ、文久3年(1863)に身柄を拘束され、阿波藩邸に監禁され、不審な死を遂げている。一説には毒殺されたとも言われているのだが、阿波藩は何を恐れていたのだろうか。幕末から明治初期にかけて、邪馬台国阿波説のメイン資料やキーマンが消されているのだ。 幻の古文書『阿波風土記』、それが出てくれば大和朝廷のルーツも判明するのかもしれない。(山口敏太郎)

-

ミステリー

「台風は生物だった?」 台風人間、相模原に現る!?

2015年03月21日 18時00分

-

ミステリー

『クトゥルフ神話』は実話だった? まるで怪獣!「クトゥルフタートル」の写真

2015年03月17日 15時30分

-

ミステリー

鳩山由紀夫氏は本当に「宇宙人」なのか? 政治家の宇宙人の関係とは?

2015年03月14日 18時00分

-

ミステリー

元祖「チュパカブラ事件」? 「バンパイアビースト」の正体とは?

2015年03月10日 15時30分

-

ミステリー

ネットオークションで発見? 恐ろしい顔の「妖精ミイラ」

2015年03月07日 18時00分

-

ミステリー

謎の深海生物「ダイオウイカ」実食レポート 「酒のつまみには合うのでは」の声多数!

2015年03月03日 15時30分

-

ミステリー

別府温泉に展示されていた「鬼の骨」。カラー写真を発見?

2015年02月28日 18時00分

-

ミステリー

亀が人間に近づく日! 「体毛の生えた亀」は実在する?

2015年02月24日 11時45分

-

ミステリー

降下訓練イベントにUFO現る!? 自衛隊は宇宙人に監視されている?

2015年02月21日 18時00分

-

ミステリー

謎の蛇「ツチノコ」によく似た未確認生物がアルプスに生息していた?

2015年02月17日 15時30分

-

ミステリー

目黒区に円盤型UFO現る!? 新たなUFOスポット誕生か?

2015年02月16日 12時09分

-

ミステリー

長崎に一反もめん? 意思を持つ謎の雲「ミステリークラウド」の可能性も?

2015年02月10日 15時30分

-

ミステリー

殺害人数100人以上! 伝説の「ジェヴォーダンの獣」が日本に上陸していた?

2015年02月07日 18時00分

-

ミステリー

チュパカブラにネッシー…芸能人は「未確認生物」と遭遇する可能性が高い?

2015年02月03日 15時30分

-

ミステリー

本当は怖い? 「人魚伝説」

2015年01月31日 18時00分

-

ミステリー

近年話題の巨大生物「メガマウス」! 地震発生のジンクスが?

2015年01月27日 15時30分

-

ミステリー

現代に残る「人面犬」伝説…人面の動物はなぜ生まれるか?

2015年01月24日 18時00分

-

ミステリー

1930年代に現れた「小さいおじさん」型宇宙人?

2015年01月20日 15時30分

-

ミステリー

写真に「いないはず」の女性が現れた? 正体は「生霊」だったのか?

2015年01月17日 18時00分

特集

-

あかつ、アメリカ・アポロシアターでの「動きで笑わせるネタ」は世界にも テレビに年数回でも出られる自分は「持ってる」

芸能

2025年10月03日 12時00分

-

TKO・木下、篠宮との一件を明かす 目標は「タイと日本のハブ」 挑戦に対する厳しい声には「どうでもいい」

芸能

2025年09月26日 18時00分

-

-

元ボーイフレンド・宮川英二、最大の挫折は「M-1グランプリ」 セカンドキャリアは、芸人やお笑いサークルの学生の就職支援 芸人の給料も赤裸々に語る

芸能

2025年09月18日 17時00分

-

岡平健治「19」解散は「お金の問題じゃない」 岩瀬敬吾、地元に戻るのを「止められてよかった」 今後はバラエティーで「ポンコツっぷりを見て笑ってほしい」

芸能

2025年08月05日 23時00分

-

misono、家族について「マジで気持ち悪い家族」 「⼦ども⾃然にできると思っていたけど……」と不妊治療の再開、明かす

芸能

2025年09月16日 11時00分