山口敏太郎

-

ミステリー 2011年09月03日 17時59分

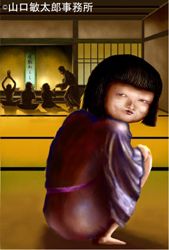

愛知県尾張地方のふしぎ話「真夜中に墓石を磨くモノ」

「石塔磨き」という現象は、汚れている墓石や石塔が知らない間に綺麗に磨かれているという怪異のことである。やがてこれは、石塔磨きという化物の仕業とされるようになった。 江戸時代後期頃、東北、関東、東海、四国などで、墓石が磨かれる怪異が随筆に記されている。愛知県名古屋市で実際に起きた石塔磨き事件は『名陽見聞図会』では、このように記載されている。 天保3(1832)年2月1日、就梅院(名古屋市千種区東山元町)の石塔が綺麗に磨かれ、墓石には朱書きまで入れられるという怪奇現象が発生した。このような怪異は就梅院の界隈だけではなく、名古屋城下の方々の寺でも同様な現象が見られた。就梅院の周辺には大勢の人々が集まり、大変な騒ぎになっていた。切支丹の仕業とか、千年も生きた妖狐の仕業だとか、まことしやかな噂が流れていた。 石塔磨きの噂を聞いた大谷万作という武士が、城勤めの非番の日に檀那寺へ聞き込みに出掛けた。そして、石塔磨きについて、住職に詳しく聞くことができた。この寺では、今回の石塔磨き事件は発生していないが、3年前にも同様の出来事があったという。 ある夜、丑の刻(午前2時)に、住職はふと目を覚ました。月明りで照らされた墓所に汚い身なりの旅の僧が入ってきた。僧の後に奇妙な化物がくっついて歩いて来た。その姿は鼬のようで、真っ黒な長い髭を生やし、人間のような大きな耳がついていた。鼬のような化物は墓石に飛び乗ると、長い舌で舐め、次々と墓石を磨き上げていった。そして、旅の僧が磨かれた墓石に何やら呪文を唱えると、刻まれた家名だけが朱色に変わっていった。住職はガタガタ震えながら、その様子を見ていたという。 しかし、旅の僧は一体何者なのか、何故、縁も所縁もない家の墓にそのような所業をしたのかは不明である。写真:「就梅院」愛知県名古屋市千種区東山元町5-18(皆月 斜 山口敏太郎事務所)

-

ミステリー 2011年09月02日 15時30分

訪れる怪異

先日、9月1日の記事で百物語を行った後に現れる怪異と妖怪『青行灯』について紹介したが、今回はその実例を紹介する。 2010年、関西テレビで放映された『怪談グランプリ2010』にて優勝した経歴を持つ実力派の女流怪談師、牛抱せん夏。普段は女優として活動している彼女だが、この怪談グランプリ優勝をきっかけに昨年12月より毎月1回、浅草にて怪談ライブを行っている。先日の8月31日でこの『せん夏怪談』も無事千秋楽を迎えたのだが、じつはこの『せん夏怪談』。公演中に何かしらの不可思議な現象が起きるのが常となっているのだ。 第一夜目より奇妙な現象が起こり始め、記念撮影時に心霊写真めいたものが撮れたり、冷房など入れていないのに背後から異様な寒さを感じるお客様が現れたり…。 この怪異は、打合せの時にも起こっている。山口敏太郎事務所の和室にて、スタッフらと打合せをしている時の事だ。山口氏は庭に面した窓を背に座っており、牛抱は氏と向き合うように正座して演目について話していたのだが、窓に映る自分の姿に妙な違和感がある。 話をしながらよくよく目をこらすと、膝の上の何かと『目が合った』。 彼女の膝の上に、膝枕をするような形で横になった男の生首がちょこんと載っており、反射したガラス越しに彼女の様子を見ていたのだ。 この生首は、打合せではなく本番でも客席後ろにあった開場備品の上に現れたのを、彼女は目撃している。同じ会にゲストの一人が「男の人の足音を聞いた」と証言したり、ライブで牛抱の怪談に聞き入っていた客が彼女の背後に大量の椿の花が咲き誇るのを目撃するなど、終始奇妙な現象に見舞われたライブであった。 文字通り、怪を語れば怪に至る。今のところ、千秋楽では「何かを見た」という報告は上がっていない。今回も怪異は起きていたのか。今はまだ不明であるが、まだ誰も聞いていない、気づいていないだけで、実は…と言う事も考えられる。 果たして、千秋楽には怪異は起きたのか。 せん夏怪談には他にも多くの怪異が起きている事もある。詳細が分かり次第、追って報告したい。(黒松三太夫 山口敏太郎事務所)

-

ミステリー 2011年09月01日 15時30分

“それは語れば現れる” 妖怪「青行灯」

昔から「怪を語れば怪に至る」という言葉がある。身の回りで起こった不可解な事、主に心霊がらみの事を話していると、実際にその場に幽霊が出たり不可解な現象が起きるというものだ。 この言葉を証明するような例は、まるで心霊体験のテンプレートかと思えるほどによく聞く話だ。稲川淳二などの怪談ライブや夏場のテレビの怪奇特番の収録現場で異変が起きる、と言うのもよくある話だし、中にはリアルタイムで全国に放送されて話題になる事もある。 これらの現象をキャラクター化したような妖怪が有名な鳥山石燕の『今昔百鬼拾遺』にある。それが『青行灯』という妖怪だ。行灯の後ろに浮き出る髪を振り乱した鬼のようなものが描かれており、灯が揺らめき、人の影は暗くはっきりと写っている時に、この『青行灯』は現れるのだという。なぜ“青”行灯なのかというと、江戸時代も百物語などの怪談の会をする時は雰囲気を出すために青い和紙を行灯に貼っており、その光のもとで産まれる妖怪なので『青行灯』と言うのだそうだ。 今でも夏場の肝試しで開催される百物語は江戸の大奥で始まったとされており、行灯の前には大奥を暗に示すかのように、裁縫道具に文箱、くしにかんざしといった女性を連想させる物が置いてある。もっと単純に、『青行灯』が鬼女であるために女性に関係したものを並べた、とも考えられるが、実は『青行灯』なる妖怪そのものが出た、という話はほとんど残されていない。昔の人は、百物語をすれば百話目の後に必ず怪異が起こると信じており、怪異を避けるために百話目は敢えて語らず九十九話目でこれ以上話すのを止めてしまったからだ。 伝承もイメージもほとんど伝わっていない妖怪『青行灯』。となると、鳥山石燕はどうやってこの妖怪を描いたのか、何故この妖怪を紹介しようとしたのか、という話になるが、やはり彼も『怪談会などの肝試し』を行うと『幽霊が出る』、その幽霊は『たいがい白装束で長い髪の女性』という「怪を語れば怪にいたる」までのテンプレートを妖怪として戯画化したのでは、という事が考えられる。実際、『青行灯』も頭に角がある以外は幽霊とよく似た外見である。 鳥山石燕は『妖怪』と称して当時の出来事や風俗を風刺した絵を描いていた、という説があり、実際に『犬神』など風刺的要素の強い妖怪画も作品の中には多く含まれている。つまりこの妖怪についても、怪談の会で起こる一連の出来事を面白がった石燕によって生み出された妖怪なのでは、という見方も出来るのだ。 この妖怪は、時代は変われど人が感じる物は変わらない、という事を証明しているかのようで、面白い妖怪である。(黒松三太夫 山口敏太郎事務所)

-

-

ミステリー 2011年08月31日 15時30分

愛知県西三河地方のふしぎ話「I峠の怪トンネル」

愛知県で雑誌の編集をしているHさんから聞いた話。 ある時、Hさんは友人と二人で、愛知県で一番標高の高いC山へ、星空を見に出掛けた。その帰路に着く頃には午前0時を過ぎており、すれ違う車両にも出合わず、辺りは真っ暗な国道153号線をT市方面に向けて車を走らせていた。I峠にあるトンネルまで来た時には、午前1時を回っていた。 Iトンネルは、T市のA地区とI地区の境界にあり、1960年に開通した全長1245mの長さがある。対面通行のトンネル内は対向車も無く、とても静かで、昼間とは全く違う雰囲気であった。 トンネルの半分まで来た時、Hさんは車内に何やら冷気が漂ってきたように感じた。すると、今まで会話が弾んでいた友人が急に黙り込んでしまった。彼が「どうかした?」と尋ねると、「いいから、早くトンネル出て!」と答えを返すだけだった。 Hさんは気分が悪そうな友人を気遣いながら、急いでトンネルを通過し、しばらく車を走らせていると、「握ってみて!」と、友人はおもむろに手を差し出した。 「…冷たい!」 友人の腕は、まるで氷のように冷たくなっていた。「寒い?」と尋ねると、「ついて来ている」と一言つぶやいた。「何が?」と聞くと「女の人…」と…。Hさんは背筋に寒気を感じたが、そのまま無言で車を走らせることにした。 市街地まで来ると、「もう大丈夫、手を触ってみて」と、友人が再び手を差し出した。その手はすでに暖かさを取り戻していた。 友人の話によれば、Iトンネルの中で、壁に白い女の影が見え、トンネルを抜けてから後ろを振り返ると、後部座席の女が座っていて、友人を睨み付けるように凝視していた。市街地に着いた時には、その女の姿は消えていたという。 あとから考えると、旧国道153号にある旧Iトンネルは、国の有形文化財に登録されている貴重なトンネルであるが、新Iトンネルが開通してから殆ど通る者もいなくなり、愛知県でも有名な心霊スポットにもなっていたそうだ。 しかし、Hさんが不思議な体験をしたのは、新Iトンネルであった。新Iトンネルは愛知県名古屋市と長野県飯田市を結ぶ幹線道路でもある。そのため、Hさんも安心して利用していたのであった。また、友人は、観光に訪れていた他県の人であって、旧Iトンネルが心霊スポットであることを知らなかったので、恐怖心から脳内でイメージした女性幽霊を実際に見たと思い込んでしまった訳でもなかった。彼は友人にもっと詳しいことを訊こうと思っていたのだが、その日以来、友人とは音信不通になってしまった。(皆月斜/山口敏太郎事務所)

-

トレンド 2011年08月30日 15時30分

パワースポット探訪レポート「養老渓谷」

養老渓谷は、千葉県夷隅郡大多喜町から市原市にまたがる養老川周辺の渓谷であり、国道沿いには温泉宿や、土産用店舗が立ち並ぶ。その周囲は「県立養老渓谷奥清澄自然公園」に指定されている。 養老渓谷の目玉は『粟又の滝』と呼ばれる高さ30メートルもの滝であるが、時間に余裕のある方は渓谷に設置された「滝めぐりコース散歩道」を歩いて、自然と森林浴を満喫することをお勧めしたい。なお、国道沿いの散歩道の入り口には、小さな看板と駐車場が出ているので、注意して確認したい。 滝めぐりコース散歩道は、徒歩でおよそ一時間にも及ぶ。その道程には整理された小道がコース全体を占めており、ラフな格好でも気軽に参加ができる。このコースからは粟又の滝に至るまでに、小さな規模の滝を5つほど観光ができる。 まずは、入り口の駐車場で駐車料金500円を支払い、管理人の年配の男性からコースの概要の説明を受ける。その際に観光用のガイド案内を1枚貰えるので、それを持って行くと、更に安心して楽しめるだろう。 農道を利用して作られたハイキングコースは綺麗に舗装されていて、思わず胸が高まる。10分ほど歩くと、最初の「幻の滝」の看板が見えてくる。ここでは、滝の展望台が大人一人100円と有料になっている(子どもは無料)。また、喫茶店の中に展望台があるのが見所だろう。渓谷の滝の素晴らしい光景が一望できる。 そこから養老川に向かって下がって行く。養老川の周辺は、それこそ古の自然の姿が残された素晴らしい絶景であると言える。 養老川に沿って石畳が敷かれた歩道には、無数のおたまじゃくしや、様々な小魚の姿を拝見することが出来る。そこでは養老川の素晴らしい風景を見ることができる。日曜日の午前中ということもあって、家族連れの姿が多く、また子供達は手にバケツや網を持って川の中に入っている姿が拝見された。更に驚くことには、養老渓谷内で釣りを楽しんでいる大人がいた。ここでは鮎が釣れるらしい。 ここの名物である巨大な滝、粟又の滝までは約30分ほどの道程である。高さ30メートルの長さ100メートルに達する滝の姿は壮観である。 滝には大勢の観光客が居た。水着で遊ぶ者や、更にはキャンプ用のテントまで立っているのには驚いた。 綺麗な自然の中の歩道を歩いていると、心が活性化されるのを感じることが出来た。パワースポットとしての効果は素晴らしく、運動不足な者にとっては良い運動となるだろう。 ここで一番の難所なのは、粟又の滝から国道まで上がる急な小道である。一応は手すりが付いてはいるが、その傾斜は半端なものではなく、恐らく足腰の弱い方などは、上るのも大変ではないだろうか。 更に、粟又の滝近くまで直接自動車で行くことも出来るが、一時間ほど歩いて自然のパワーを貰うことをお勧めしたい。(藤原真・山口敏太郎事務所)

-

-

ミステリー 2011年08月27日 17時59分

都市伝説・人身事故の多い路線は存在するのか?

通勤、通学など、人によって様々ではあるが、日々電車を利用して移動する機会が多い人は聞いたことがあるだろう。 「○○駅は飛び込みが多い」等の、人身事故にまつわる噂だ。 噂によっては「○○駅」ではなく「○○線」であったりと範囲が広がる事もある。中にはある駅の電車の到着を知らせるベルの音が自殺を促す、等とする荒唐無稽なものもある。しかし、これらはやはり何れも噂の域を出ないものでしか無く、証明することはほぼ不可能に近い。実際、国交省が開示する鉄道人身事故リストを集計してみても、利用者が多い駅では必然的に人身事故が発生する確率も高くなる、というごくありふれた結果しか出てこない。 しかし、鉄道関係の業務に就く、ある人はこう語る。 「ある駅で飛び込みが多いとか、そう言う事はあり得ない。でも、電車の運転士でやたらと自殺の現場にあう人はいる」…と。 電車の運転士という仕事をしていると、やはり一度はそういう現場に遭う事になるそうだが、人によっては何十年も電車を運行させてきたベテランなのに一度も自殺の現場に遭わない例や、その逆の例もあるのだという。 電車への飛び込み事故の場合、逸れる事の出来ないレールの上を走っている電車はとっさによける事が出来ないため、列車との事故で人命が失われた場合でも運転士には殺人罪などの責任は一切問われない。しかし、やはり事故のショックで自分から運転業務から離れ、駅構内などの電車そのものに関わらない仕事に就きたがる人もいるのだという。 「やっぱり、ショックなんですよね…向こうもこっちの電車の方を見ながら、タイミングを計ってから飛び込んできますから。様子はごく普通なのですが、大抵目が合ってしまうそうで「この人、自殺する」と直感でわかるそうです…だから、人の亡くなる直前の顔を見てしまったと言う事で、罪悪感にかられて続けていられなくなる人がいるんだそうです」 だから、いわくつきの駅や路線があると言うよりも、普通の人がこっち(運転席)を覗き込んでくるという自然な仕草の方が、よほど怖かったりしますね…と、彼の遣る瀬無い表情が印象的だった。(山口敏太郎事務所)

-

ミステリー 2011年08月26日 15時30分

錆びない鉄

インドのデリー郊外の世界遺産クトゥブ・ミナールに、アショカ・ピラーと呼ばれる鉄柱がある。直径44cm、高さ7m、地下部分2m、重さ10tの柱は99.72%の高純度鉄でできていて、表面にサンスクリット語の碑文が刻まれている。不思議なのは、鉄柱が1500年もの間、風雨にさらされながらも錆びないでいることだ。 鉄は不安定な物質で、酸素と結合し酸化鉄の状態で安定する。錆びはその過程で生じる。それを防ぐには加工が必要で、日本刀のように、熱を加えて叩く製法は確かに錆びにくいが、維持するためには手入れが必要である。 一説によると、柱が、地中を支配する蛇の王ヴァースキの首に刺さっていると云われ、現在のように柵で囲われる以前は、あやかろうとした多くの人々が素手で触れている。現地の習慣で、強い陽射しから肌を保護するために塗る油が付着し、錆を防いでいるのではないかと言われる。ただ、錆びない個所が、人々が触れたであろう低い位置に限られていないことから、疑問である。 また、最近有力視されている説は、現地で産出される鉄鉱石には多くのリンが含まれており、精製過程で加熱しながら叩くとリン酸鉄となり、錆に強くなると言うものだ。残念ながらこの説だと、他にも多くの錆びない鉄製品が存在するはずであり、やはりこの鉄柱の謎が解明されたとは言えないだろう。(七海かりん/山口敏太郎事務所)

-

社会 2011年08月26日 15時30分

食肉と文化 -動物を食べるということ-

8月11日、タイの東北部で1000匹もの犬を食用に密輸しようとした男らが拘束された。タイ人2人とベトナム人1人。密輸先は中国とベトナムだという。 この情報が流れたとき、ネット上で多くの日本人が「犬を食べるなんて…」と憤る声が多く流れた。圧倒的多数の意見は「犬のように賢くてかわいい動物を食べるなんて許せない!」というものである。 言いたいことはわからなくもない、この意見だけだと、一部動物愛護団体が「イルカやクジラのような賢くてかわいい動物を食べるなんて許せない!」という理論とまったく同じになってしまう。問題は「密輸」であることと「犬の捕獲経路」「食の安全」ではないだろうか? 密輸は当然犯罪である。その犬を誰かが飼っていたものであれば窃盗になる。野良犬であった場合、食の安全に疑問が残る。 ちなみに昭和の中ごろまで日本にも犬食の伝統はあった。つまりつい最近まで日本人は犬を食べていたのである。もちろん精肉店に売っていたのではなく、野良犬や自宅で飼っていた犬を食べることが稀にあったらしい。 古来日本には仏教と神道の影響により天武天皇4年(676年)に肉食禁止令が出ている。これは「絶対に肉を食べてはいけない」という意味ではなく、人々はそれなりに肉食をしていた。その食べていた肉は、牛や豚よりも、狩りで獲れた獣肉か犬が多かったようだ。戦国時代にポルトガルからやってきた宣教師のルイス・フロイスは「日本人は野犬や鶴、大猿、猫、生の海草などをよろこぶ」と書き残しているくらいだ。 江戸時代になると、肉食はかなり減る。 幕末に来日したアメリカ人の外交官タウンゼント・ハリスが、伊豆の下田にアメリカ領事館を構えていたころ、牛乳が欲しくて幕府の通訳に求めたことがある。 当時の日本人には牛を食べるどころか牛乳を飲むなんて習慣はなかったから、そんなキテレツな要求をされた日本人は心底ビックリしたという。当時の日本では、牛は農家の玄関先で飼われていた。人間と同居しており、また重要な労働力だったから、食べる事は何よりも残酷なことと認識されたし、子牛に与えるべき牛乳を奪うなどという発想もなかった。 それに比べると、むしろ犬の方が日常的に食べられていたという。なぜかというと、農耕民族である日本人にとって牛は労働力。しかし犬は狩りでもしない限りあまり役に立たないので、食用にもされていたという事だ。 逆にいえば、狩猟民族であるヨーロッパ人が犬を食べないのは、狩猟のパートナーとして役に立つから、食べるよりも使役するほうがいいと考えられたためと言える。 今でも中国やベトナム、韓国などで犬を食べる文化があるが、これらの国も農耕民族で、犬はあまり役に立っていないからと考えられている。 ちなみに日本でも韓国料理店にいけば、犬鍋が出されているのだが、その犬肉は中国からの輸入が主であるらしい。農林水産省の統計によると、犬肉の輸入量は2007年に77トン。ここ10年くらいで10倍くらい犬肉の輸入量が増えているとのこと。 そしてその犬肉がはたしてどれくらい衛生的であるか、安全であるかはまったくの疑問である。参照:http://ja.wikipedia.org/wiki/犬食文化(山口敏太郎事務所)

-

トレンド 2011年08月24日 15時30分

あげまんとさげまん

かつて伊丹十三監督の映画で「あげまん」という作品があった。「あげまん」の女性と付き合うと男性の運気がどんどん上がってくるという。 「あげまん」とは「上げ間」が語源。つまり、「あげまん女」というのは、男との間の取り方が絶妙で、男がその女性と付き合っていると、どんどん調子が上がって運も良くなってくるというもの。 「さげまん」とは、その逆で、その女性と付き合うと男のヤル気をどんどん削いでいき、結果ストレスは溜まるわ、体の調子は悪くなるわ、チャンスは逃すわと、どんどん運が悪くなってくること。 では、どんな人が「あげまん女」と付き合っているのか、芸能人等でそれらしきカップルを探してみると…男も「上げ間」である場合が多いように思える。 所謂『類は友を呼ぶ』ということなのか、逆もまた然りで、下げ調子の人が同じく低調な人と付き合ってお互いに不幸になっていく場合も多く感じられる。文字通り、「富める者はますます富む、貧しき者は、ますます貧しくなる」と言うことなのだろうか。 これは、友達同士の付き合いに関しても同じ事がいえる。 周囲を見回してみても、人付き合いがうまくいっていない人は、どうも『間の取り方が悪い』『間が抜けている』『間が悪い』という人が多く感じられる。これらの言葉を今風に言えば【コミュニケーション能力が低い】【KY(空気が読めない)】 という言葉になるのだろう。それにしても、人との付き合い方に関する言葉に距離感を表す“間”と言う言葉が使われているのが興味深い。やはり人は“間”の取り方、“間合い”を上手に取ることを考えなければならないのだろう。 以上の点から考えると、「上げ間」と付き合うためには、自分が「上げ間」になるということが一番大切ということになるのだろう。なかなか難しいことではあるが。(巨椋修(おぐらおさむ)・山口敏太郎事務所)

-

-

ミステリー 2011年08月24日 15時30分

聖徳太子の地球儀

兵庫県太子町にある聖徳太子開基の斑鳩寺には、太子ゆかりの宝物が多数所蔵されている。その一つに、地中石というソフトボールほどの大きさの土で作られた地球儀がある。 当時の日本では、地球が丸いという概念さえ無かったにもかかわらず、1000年後まで発見されない南北米大陸や南極大陸まで、正確に形作られている。更に太平洋の中央には、12000年前にあったと言われるムー大陸の一部と思われる三つの陸地まである。いったい何故このような地球儀が存在し得るのだろうか。 海藻糊を混ぜた漆喰で作られた地球儀の南極大陸には、「墨瓦臘泥加」(メガラニカ)と書かれている。これは紙に書いて埋め込まれており、完成後に書き足すことは不可能だ。メガラニカとは、地球球体説を説く古代ギリシアの知識人等が、南極を中心に南半球に大きく広がると推測した仮説上の大陸である。1520年にマゼランの艦隊が南米南端のフエゴ島を、件の大陸の一部と誤認したことに由来する。 このように、地球儀作成の技法とメガラニカの表記から、江戸時代中期に作成され斑鳩寺に奉納されたのだろう。有力な説は、日本初の百科事典「和漢三才図会」に掲載されている「山海輿地全図」と一致することから、「和漢三才図会」の編集者、寺島良安が作成したというものである。 ただ、「山海輿地全図」にムー大陸は記されていない。ジェームズ・チャーチワードが「失われたムー大陸」を出版するのは、200年経ってからである。(七海かりん/山口敏太郎事務所)

-

ミステリー

特命! 日本ダービーを予想せよ! 馬の姓名判断、霊能犬の動物予知で大予想

2008年05月28日 15時00分

-

ミステリー

衝撃!! 羽田の鳥居の祟り事件はインチキだった!!

2008年05月13日 15時00分

-

ミステリー

グラビアアイドル疋田紗也がゴム人間に襲われた!!

2008年04月01日 15時00分

-

ミステリー

船橋の神社で、狐の生首が出現!

2008年03月18日 15時00分

-

ミステリー

東京にザシキワラシ出現!!

2008年02月19日 15時00分

-

ミステリー

小さな侍幽霊 新宿に出現!

2008年02月05日 15時00分

-

ミステリー

うずまき生物

2008年01月22日 18時18分

特集

-

あかつ、アメリカ・アポロシアターでの「動きで笑わせるネタ」は世界にも テレビに年数回でも出られる自分は「持ってる」

芸能

2025年10月03日 12時00分

-

TKO・木下、篠宮との一件を明かす 目標は「タイと日本のハブ」 挑戦に対する厳しい声には「どうでもいい」

芸能

2025年09月26日 18時00分

-

-

元ボーイフレンド・宮川英二、最大の挫折は「M-1グランプリ」 セカンドキャリアは、芸人やお笑いサークルの学生の就職支援 芸人の給料も赤裸々に語る

芸能

2025年09月18日 17時00分

-

岡平健治「19」解散は「お金の問題じゃない」 岩瀬敬吾、地元に戻るのを「止められてよかった」 今後はバラエティーで「ポンコツっぷりを見て笑ってほしい」

芸能

2025年08月05日 23時00分

-

misono、家族について「マジで気持ち悪い家族」 「⼦ども⾃然にできると思っていたけど……」と不妊治療の再開、明かす

芸能

2025年09月16日 11時00分