巻末に「神秘家のお父ちゃん」という水木の次女・悦子の寄稿文が掲載されている。悦子が幼かったころ、家族4人で旅館に泊まったことがあるそうだ。天井についた染みの形から妖怪「天井なめ」を連想し寝られなくなった悦子は、水木に訴えた。水木は、天井なめは天井をなめる以上のいたずらはせず、古い家に出る妖怪であることを話したという。

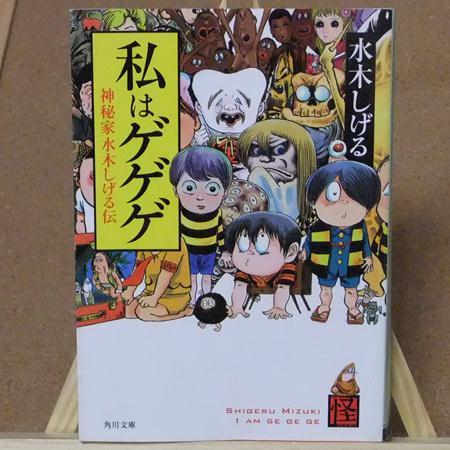

『私はゲゲゲ・神秘家水木しげる伝』で印象に残ったのは、水木の生きることへの信念だ。戦後、やっと手に入れたマンガの仕事も、貸本マンガの斜陽を受け、水木は危ないと感じた。しかし、「その頃のぼくを/ささえていたのは/ただ“自信”だけ/だった」と語る。

悦子が寄稿文で紹介する水木の姿も印象的だ。買い物に行くと、水木は、「これは確かに形はいいが、魂は入っとらん。まぁ、入っとるとしたら、『売れたらいい』という作り手の気持ちだけだと思うよ。まぁ、皆そういう気持ちで作っとるんだろうが、やっぱり魂があるものは違う光を放っとるんだ。お父ちゃんは瞬時にその光をキャッチして獲得するんだなぁ、ハハハ! よし! 次の店だ!」とご機嫌になるそうだ。

『私はゲゲゲ・神秘家水木しげる伝』を読むと、少年だった水木が、「のんのんばあ」という老婆から不思議な話を聞かされていたことがわかった。その「のんのんばあ」について、悦子は「『神秘家・水木しげる』の下地を作ってくれた」と指摘している。

自伝に登場し、悦子も言及している「のんのんばあ」の話に触れ、「語り部」というものを考えた。

「物語る」とは、そして「物語」とは、なんなのであろう。一つだけいえるのは、水木が魂を感じることができるのは、「のんのんばあ」によって語られた物語の内面に、そして、その物語を物語る「のんのんばあ」の内面に、静かな光が宿っていたからということだ。(竹内みちまろ)