危険運転致死傷罪は、悪質な車の運転が招いた死亡事故をきっかけに24年前に創設されたものだ。しかし、以降も無謀な運転による重大事故は絶えず、厳罰化を求める遺族の要望などを受けて法改正が繰り返されてきたが、適用要件があいまいだとの指摘があった。

まず、「過失運転致死傷罪」の場合、法定刑の上限は7年だが、「危険運転致死傷罪」の場合は、上限は20年と刑の重さに大きく差がある。最高速度を大幅に超えた運転や飲酒運転などによる死亡事故でも、「危険運転」ではなく「過失運転」となるケースもあり、遺族などからは、適用要件の見直しを求める声が上がっていた。

危険運転致死傷罪が成立するためには、現行の法律では、飲酒運転の場合は「正常な運転が困難」かどうか、猛スピードの運転の場合は「制御が困難」かどうか、などとなっているが、確かにこれはあいまいだ。

部会では数値基準のたたき台として、飲酒運転は体内アルコール濃度の検査で、呼気1リットルにつき「0.5mg以上」とする案と「0.25mg以上」とする2案が示された。後者は現在の免許取り消し処分の対象と同じ基準だ。

猛スピード運転については、高速道路など(制限速度60キロ超)で、制限速度を「50キロ超で走行」か「60キロ超で走行」した場合という2案の基準を提示。一般道(制限速度60キロ以下)では「40キロ超で走行」か「50キロ超で走行」との2案を示した。

ただ、これらの数値基準を下回っても、正常な運転が難しい場合や、危険回避が著しく困難な場合には適用できる余地を残した。また、タイヤを意図的に滑らせて走行する「ドリフト走行」を新たに適用要件に加えることも検討している。

レギュラーコメンテーターの玉川徹氏は「アルコールに関しては0.25mgと0.5mgの間くらいかなという気がする」とコメントした。

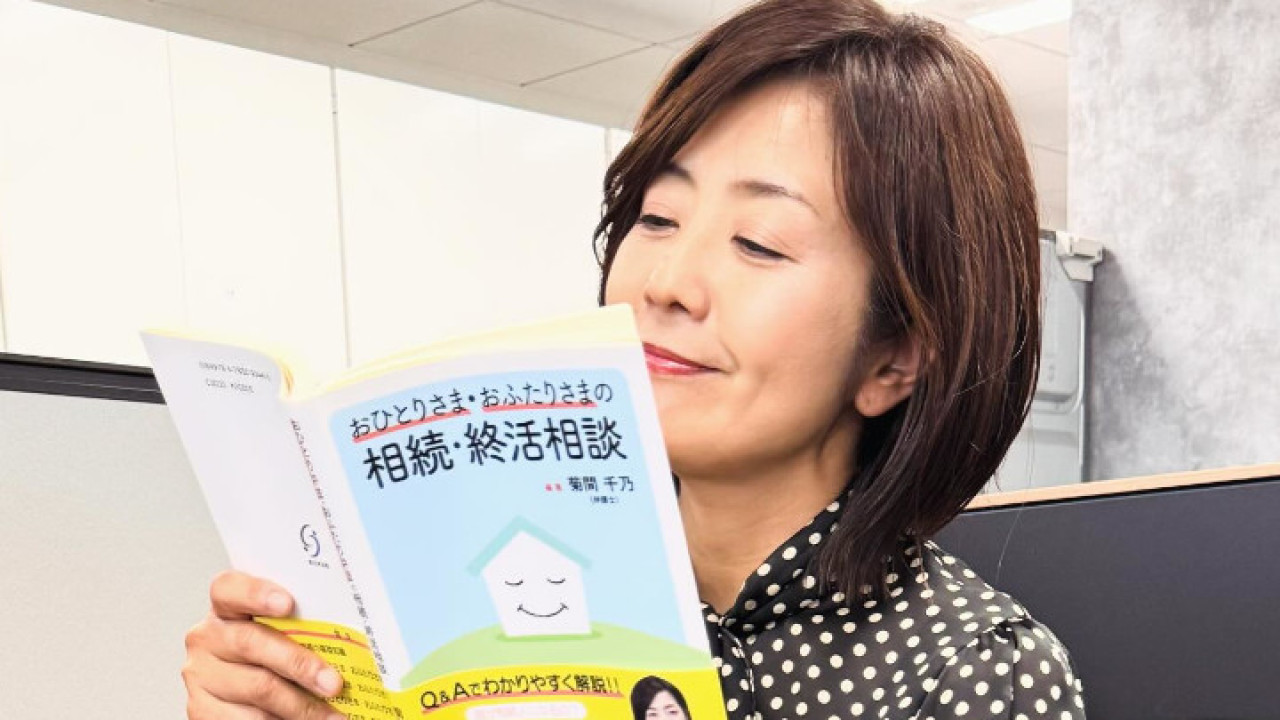

また、コメンテーターの菊間千乃弁護士は「一般感覚からおかしいと思う判決が多かった。司法判断にブレがなくなるのは良いことだが、数字だけが独り歩きしないように気をつけてほしい」と指摘した。そのうえで被害者遺族の感情を次のように語った。

「被害者遺族からすれば、アルコールは“たまたま飲んじゃった”というものではないだろうと。過失ではなく明らかに意図的に飲んでいるものだ。数値に達していないからといって過失と判断されるのは納得いかない」

これは菊間氏の言うとおり。飲酒運転はすべて意図的な行為であり、厳罰に処すべきだ。