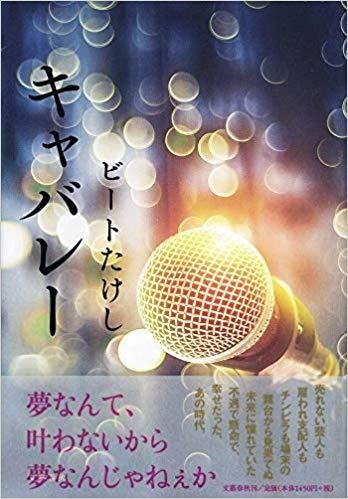

『キャバレー』ビートたけし 文藝春秋 1450円(本体価格)

★たけしが描く綾小路きみまろの修業時代

漫談の舞台で「これでも1度はハリウッドの赤絨毯を踏んだことあるんですよ」、ここでひと呼吸置いてから「赤羽のキャバレーですけど」。この台詞でドッと受けるのは、もはや客席の年齢層が60代以上ばかりの時に限られるのだろう。

47都道府県どこでも出身のホステスが必ず在籍するのが売りだった銀座の老舗「白いばら」も店を閉じた昨今。酒と女を目当てに夜ごと集まる酔客を前に、あくまでついで扱いのショータイムで芸人が腕を問われる光景も過去の「文化」と化したのかもしれない。だが、寄席の高座で芸を磨くのが主な落語家や講談師と違い、漫才やコントで勝負する色物にとっては演芸場とはまた別の、苛酷な戦場がかつてキャバレーだったのだ。

華やかで、賑やかで、胡散臭くて、いかがわしく、安手だが、どこか小匙一杯ほどは蠱惑的ともいえる匂いを放つ空間で、苦悶力闘する主人公はなんと綾小路きみまろ。彼の若き日を、同時代をすごしたビートたけしが綴る本書。

すべて実名で登場する芸人たちの情けなさ、みっともなさ、バカバカしさ、そして圧倒的なカッコよさ。高倉健、鶴田浩二、菅原文太、渥美清の4人が麻雀をしたら…という設定のものまねが十八番だった佐々木つとむ(この人は確か愛人に刺されて亡くなったはず)や、ストイックなまでに下ネタ全開、エロ話しかせず爆笑を取った後に楽屋で静かにたたずむケーシー高峰の痺れる姿を活写する筆致は、まさに著者の真骨頂だ。

それにしても著者一流の、常に自己をも、他者をも、もろともに冷たく醒めた目で突き放す姿勢は変わらない。何物にも酔うことなく、否、酔えず、頂点を極めたのすら、「しょうがねえなあ」と今にも吐き捨てかねぬような。

(黒椿椿十郎/文芸評論家)

【昇天の1冊】

下町から駄菓子屋の姿が消えてから、どれくらいの年月がたっただろう。昭和40年代までは町内に1軒はあり、子どもの溜まり場になっていた。あんこ玉、紋二郎いか、クジで当たったスナックなど、店によって商品のラインナップは違ってはいたが、どれも懐かしい。気のいいおばさんが、子どもたちの相手をしてくれていた。

『駄菓子屋みかどのおばさん』(ブループリント/1500円)は、そんなおばさん店主の娘が著したエッセイだ。「みかど」とは店名で、東京の大島(江東区)で昭和30年開店、平成22年に閉店した。50年以上にわたって営業していたというから、たいした歴史である。

本の中心となる話は、著者が幼かった頃に見たおばさんと子どもたちの交流。おばさんは、子どもたちが抱えていた問題と正面から向き合い、会話を交わす。

いじめに遭う子、進学について相談してくる子、母親が家を出ていってしまった子。ほかにも、万引を自慢する少年、学校で「不良の溜まり場」と名指しされ店に来なくなった男の子。

どれも駄菓子屋の日常風景だった。そして気付くのは、駄菓子屋は子どもにとって“駆け込み寺”のような存在であったこと。現在も子どもを取り巻く多くの問題はあるものの、駆け込み寺はすでになく、少年少女の行き場が少なくなってしまったのではないか。そんな思いを強く感じさせられる。

第5回『日本感動大賞』グランプリ受賞作。週刊実話の親父読者に、ぜひ勧めたい1冊だ。

(小林明/編集プロダクション『ディラナダチ』代表)

社会

社会