我々は、

1.新型コロナウイルス感染症という疫病の蔓延による国民の死

2.第2次世界恐慌という経済的事情による自殺、餓死の激増

という2つのリスクに直面しているのである。

大変、深刻なことに、1と2はトレードオフの関係にある。

感染症の蔓延を防ぐべく、自粛強化や生産活動の抑制をすると、経済的事情による死が増大する。逆に、経済的事情を考慮し、自粛を緩和すると、感染症による死が激増する。

何しろ、1のリスクに対処するために、GDP崩壊を覚悟した上で、イタリアやスペインなどの欧州諸国は、経済活動停止措置に踏み切っているわけだ。経済的ダメージがどれほどの「規模」になるのか、想像を絶する。

感染拡大が止まらないアメリカでは、銀行大手のモルガン・スタンレーが、2020年4〜6月期の同国のGDPの見通しについて、前期比マイナス30.1%(年率換算)との予測を公表した。

「疫病」への対応が、「恐慌」を引き起こすことは明らかだ。だからといって、「疫病」を軽視し、「恐慌」のみに対処すると、感染症死亡者が急増する。

疫病のリスクと、恐慌のリスク、同時に対処しなければならない。これは、近年の人類が経験したことがない事態なのである(歴史的にはあった)。

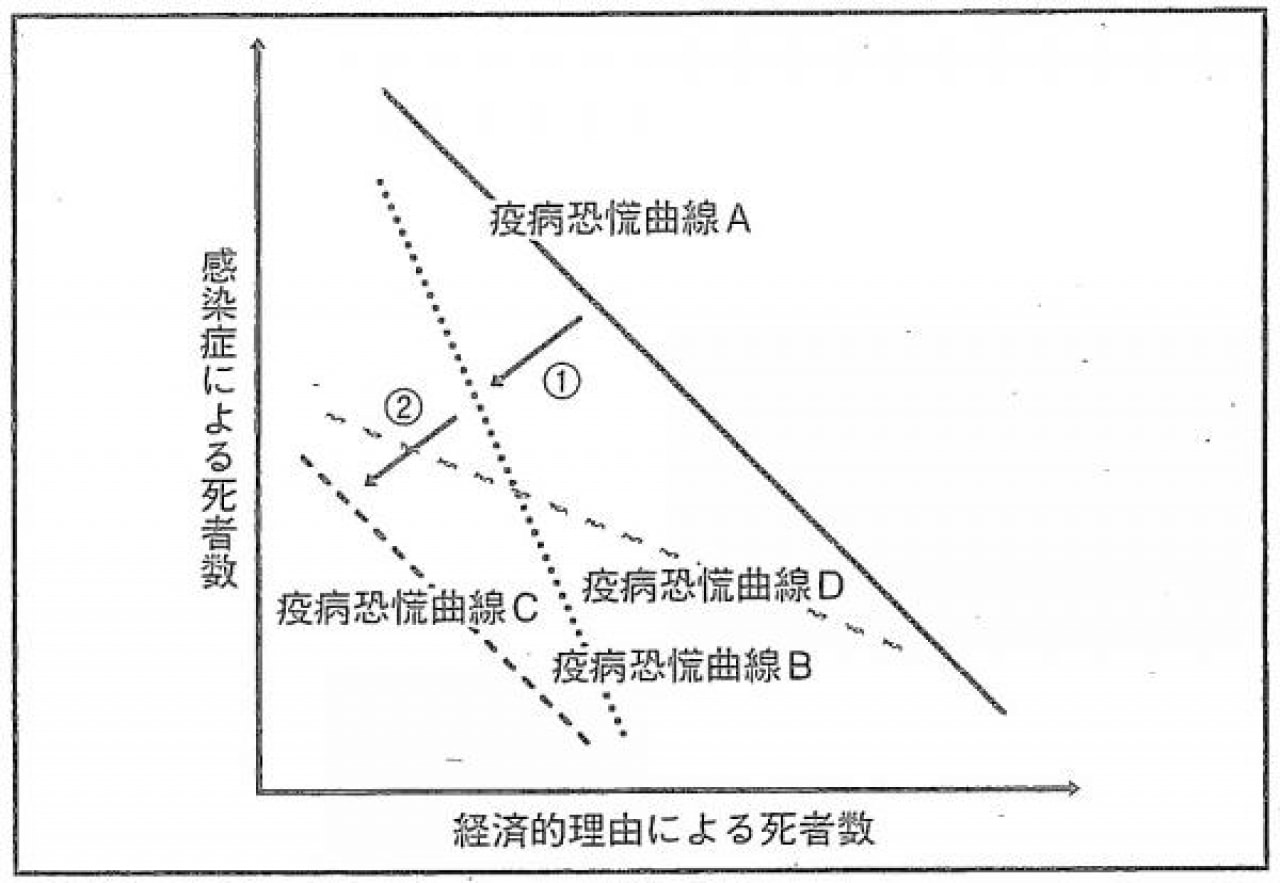

1の「疫病」と、2の「恐慌」の関係は図の通りとなる。

当初の時点では、疫病恐慌曲線Aである。感染症による死者数を抑えようとすると、右斜め下に進み、経済的理由による死者が増える。逆に、経済的理由による死者を抑えようとすると、左斜め上に進み、感染症による死者が増える。

しかも、厄介なことに、曲線上の移動は、決定権が最終的には「国民一人一人」にある。民主制の日本において、政府が国民の疫病恐慌曲線上の移動を「強制」することは、少なくとも法律的にはできない。

政府の政策とは無関係に、国民が新型コロナウイルス感染症を恐れ、自ら経済活動を控え(これが本当の「自粛」だ)、結果的に恐慌に殺される。あるいは、所得を失うことに耐えられず、普通に経済活動を再開してしまうと、感染症による死者が急増する。

日本政府は、どうするべきなのか。傾きを「疫病恐慌曲線B」に変えるのだ(図の(1))。

具体的には、大々的な財政拡大を宣言し、経済的被害が国民に生じないことをコミットした上で、自粛強化を図るのだ。そうすることで、疫病恐慌曲線の傾きが「急激」になり、全体的な死者を減らすことが可能になる。

国民に「自粛を要請」するのは構わない。だが、同時に「所得を補償する」ことを約束し、曲線の傾きを変える必要がある。

日本は独裁国ではないため、曲線上で国民が勝手に移動してしまうのは避けられない。だが、日本政府の、例えば、

「プライマリーバランス黒字化目標を破棄する」

「国民の所得減少をすべて補償するため、財政を拡大する」

という宣言により、恐慌リスクを引き下げていくことはできる。そうなれば、国民の行動(変な表現だが)が疫病恐慌曲線Bの左上にのぼっていく確率が下がる。

つまりは、PB黒字化目標破棄に代表される、緊縮財政の放棄こそが、「自粛」という国民の行動を強化するのである。

緊縮財政を放棄した上で、中長期的には医療サービスの供給能力を強化し、傾きを緩やかにする(図の(2)、疫病恐慌曲線Cへの移行)。

なぜ、この順番なのかといえば、財政拡大は政治家の「意思」のみで可能であるのに対し、医療サービスの強化は投資と時間、蓄積が必要になるためだ。また、逆の順番、医療サービスの供給能力強化を先行させることはできない。何しろ、緊縮財政のままでは、政府はお金を使えない。というわけで、図の疫病恐慌曲線Dはあり得ない。

疫病恐慌曲線AをBに移動させるためにも、国民は早急に「貨幣」の真実を理解する必要がある。我々が使用している銀行預金、現金紙幣は、それぞれ市中銀行、日本銀行の「債務」である。貨幣は「誰かの債務」であることを知れば、

「誰かが債務を増やせば、我々の手元の貨幣が増える」

という真実にたどり着く。

無論、一般企業(及び家計)が市中銀行からお金を借りれば、銀行預金という名の貨幣が増えるが、現在は第2次世界恐慌の入り口にいる。恐慌期、企業の投資はすさまじい勢いで減る。投資が減り、銀行からの貸出は急減。それどころか、融資の返済が増え、社会から銀行預金という貨幣が減少していく。貨幣は貸借関係の成立で「発行」され、貸借関係の解消と同時に「消滅」するのだ。

だからこそ、政府が債務を増やし、我々の保有する貨幣を増やさなければならない。難しい話ではなく、普通に国債を発行し、支出をすればいいだけの話である。すなわち、財政赤字の拡大だ。

財政赤字は、民間黒字。我々の手元に政府が貨幣を届ける作業なのだが、多くの国民は、なぜか「政府」の立場に立ち、

「財政赤字が拡大すれば、国の借金が増える」

と、あたかも自分の債務が増えるかのごとく、騒ぐ。国民は、政府ではない。立ち位置を間違えると、政府が財政赤字を増やすと、

「民間黒字が拡大し、我々の貨幣が増える」

という「国民としての立場」から見た真実に考えが及ばない。

20年以上も財政破綻プロパガンダが続き、「政府の負債=国民の貨幣」を人口で割り、

「国民一人当たり800万円の借金!」

なる幼稚なレトリックに騙され続けた日本国民が、第2次世界恐慌に立ち向かえないのは必然だ。このままでは、我々は疫病か恐慌に殺される。

日本国民は早急に「貨幣観」の間違いを修正しなければならない。さもなければ、大げさでも何でもなく、多くの国民が命を落とすことになる。

***************************************

みつはし たかあき(経済評論家・作家)

1969年、熊本県生まれ。外資系企業を経て、中小企業診断士として独立。現在、気鋭の経済評論家として、分かりやすい経済評論が人気を集めている。