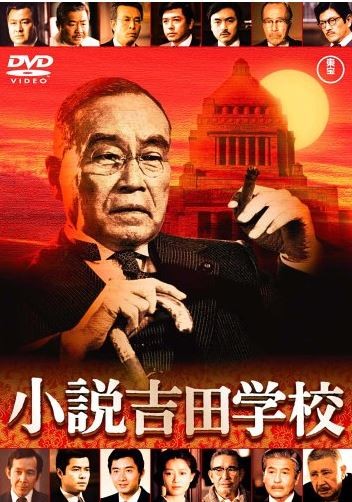

原作は、政治評論家の戸川猪佐武氏による同名の実録小説で、吉田茂が戦後、GHQからの占領状態を解除するまでを描く「保守本流」から、1980年6月、当時首相だった大平正芳急逝を受け、史上初の衆参同日選挙で自由民主党が圧勝する「保守回生」までの8部構成となっている。原作は、日本の終戦直後から1980年代の始めまで約30年に及ぶ長い期間を扱っており、自民党や、その政党成立に関わった保守派議員たちが多数登場するが、映画では流石に全てを収録するのは不可能なので、第1部の「保守本流」をベースとした作品となっている。

主役の吉田茂を演じたのは森繁久彌、その吉田のもとで指導を受けた、通称「吉田学校」の議員である池田勇人を高橋悦史、佐藤栄作を竹脇無我が演じている。

この映画、それこそNHKの大河ドラマのように、戦前から活躍している議員から、戦後大きく名を残すこととなった議員まで、かなりの人数が登場する。たぶん下調べなしで観ると混乱すること間違いなしなので、余計なことを考えずに吉田、池田、佐藤の3人と、そのライバルポジションである鳩山一郎、三木武吉に注目しているといいだろう。ちなみに、三木武吉と三木武夫は親子ではないので注意だ。

内容的には題材が題材なので、派手なアクションシーンや小洒落た会話、ましてや恋愛描写などある訳もなく、政治の表と裏という、陰謀や政治信条がぶつかり合う難しい部分を描く会話劇となっている。つまり、安易にわかりやすいものに逃げられないという強力な枷が、この作品にはあるのだ。

基本的に政治や政治家を題材とした作品で、密室の会話シーンだけで、話を進めていくシーンを上手に描写できている作品というのは非常に少ない。政治家モノの作品となると、2012年に公開された『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』のように、難しい政治の部分は極力取り払い、家族との絆という「人間」としての部分をメインにみせることが多い。しかし、この作品の登場人物は、ほとんど全ての部分で国会議員という「公人」として描かれている。しかも、ただ政治での出来事を、かなり淡々と描いているのに、話の展開にはダイナミックさがあり、話に引きこまれてしまう。この方法で話が成立してしまうのは、激動の時代を生きた、当時の国会議員がかなり個性的でなければやっていけなかったことが影響しているのかもしれない。要はキャラが元々立っている。

原作では実録小説でありながら、議員ひとりひとりが、それこそ歴史小説の登場人物かのように劇的に躍動している。これは、ある種のアイドル性といっていいだろう。このアイドル性を信じて、映画では、安易な方向に改変を加えず、難しい政治闘争だけで勝負したことが結果的に良い方向に働いた。さらに映画では、役者の表情やセリフも魅力として追加される。当時の名優ばかりを揃えた映画なので、個々の演技の質はかなり高い。これにより、言い方は悪いが、密室での陰謀の数々が、直接血は流れないが、ある意味でヤクザ映画の抗争前のような緊張感を煽りたてる。

特に森繁の演じる吉田と、若山富三郎の演じる、三木武吉はかなりのハマリ役だ。吉田は「ワンマン宰相」「和製チャーチル」などの異名を持つが、その辺りの威厳と独善性を持つ、政治家として雰囲気を森繁は、かなりそれっぽく再現しており、「バカヤロー解散」などで知られる若干短気な部分も、表情や体の微妙な動きで、表現している部分もある。若山の方は、柳沢慎吾が持ちネタにしている、あの怖い「先生」だけあり、後輩議員に「じいさん」と慕われる、侠客の親分のような、三木武吉との相性は抜群。主役を食わんばかりの「顔面力」で、印象的なシーンを演出する。このふたりの強烈さが、官僚出身で、若干スマートさのある池田や佐藤との良い対比となっている。また、所々重要なカットで登場する、西郷輝彦演じる田中角栄も注目だ。

シーンの演出としてはサンフランシスコ講和条約締結まで、モノクロだった画面が、その後カラーになるシーンが、新しい時代の到来を感じさせるようで、強く印象に残る。政界を去る吉田の背中のカットなども、セリフを挟む以上にメッセージ性を感じる。

また、戦後直後という時代を扱うということで、ドキュメンタリー性も高く、大まかな当時の政治の流れを感じられるのも本作の魅力だ。個人的には原作第2部の「党人山脈」で、日ソ共同宣言発効までの、日本政界の動きを描いた部分が好きなのだが、この映画では扱っていなかったのが非常に残念だ。今からでもいいから、この映画と同じ手法で制作できないものだろうか?

(斎藤雅道=毎週土曜日に掲載)

芸能

芸能