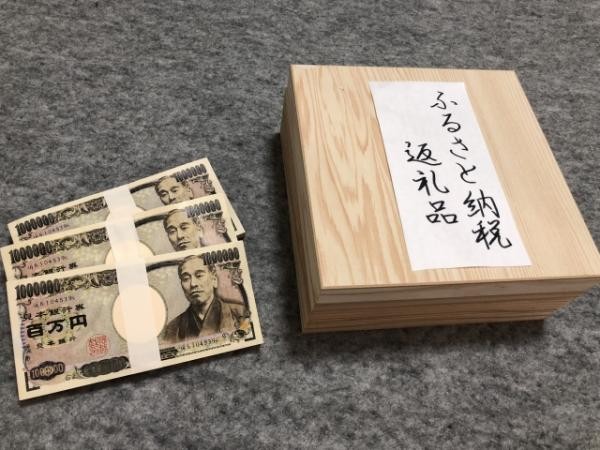

これに総務省は怒り心頭だ。石田総務相も2月8日の記者会見で「制度の根幹を揺るがし、存続を危ぶませる」と、泉佐野市を名指しで批判。同市が捨て身のキャンペーンを始めたきっかけは、2月8日に閣議決定された地方税法の改正案だ。6月にこの法案が施行されると、“返礼率30%以下の地場産品”というルールを守らない自治体は、ふるさと納税の対象から外される。その前に寄付を集めてしまおうという作戦だ。

アマゾンギフト券の還元上限は100億円だから、すべて利用されると、500億円以上の寄付金が集まることになる。これは同市が昨年度、ふるさと納税で集めた135億円の4倍近い。同市の特設サイトは、つながりにくい状態が続いたというから、この作戦は成功するかもしれない。りんくうタウン建設で莫大な借金を抱える同市にとっては、捨て身の財政再建策とも言え、同情できる部分もある。

ただ、私はやはりこの泉佐野市のやり方には大きな問題があると考えている。それは、今回の地方税法の改正案を後押しすることにつながってしまうからだ。

改正案は、単に返礼率30%以下の地場産品というルールを定めているのではない。総務省が返礼品としてふさわしくないと判断すれば、その自治体をふるさと納税の制度から外すことが可能な仕組みになっている。

'17年に総務省が自治体に向けた通知には、返礼品としてふさわしくないものとして、返礼率30%という基準の他に以下の3点が示されている。(1)金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)、(2)資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、楽器、自転車等)、(3)価格が高額のもの。

つまり、総務省の官僚の頭の中にある「ふるさと」というのは、コメや魚や肉といった一次産品を作っているところなのだ。

例えば、長野県は時計やカメラを作っている。三重県は、真珠を作っている。静岡県は楽器を作っている。もちろん農林水産業の重要性を否定はしていない。しかし、就業者数のウエイトでいうとわずか3%。それに対して製造業は16%と5倍以上だ。日本は加工貿易立国だから、製造品を排除したら「ふるさと」の大部分が排除されてしまう。そして、いまや産業の大部分を占める第三次産業の場合、形がないモノを作っているので、返礼品から金券類を排除されたら、どうしようもなくなってしまうのだ。

もちろん、現在でもモノや金券が返礼品として認められているケースもある。問題は、何がよくて、何がいけないのかという判断基準がすべて総務省の裁量に委ねられていること。こういう仕組みにすると、自治体が総務省にひれ伏し、ご機嫌をうかがうしかなくなる。それを許す法律改正を援護してしまったことが、泉佐野市の最大の罪なのだ。