7月31日放送のTBS「ひるおび」ではこの問題を取り上げ、アゴダでトルコ・イスタンブールのホテルを3000円で予約した30代男性の事例を紹介した。その男性は「現地に行ったら古い一般のアパートがあるだけだった」と言い、先払いした3000円は1週間後に返金されたという。

また、別の事例として、3週間のインド旅行をアゴダで予約したAさんは「現地に行ったら予約したホテルは5km離れたところだった」という。さらに、別のホテルではロビーで外国人宿泊不可と言われたそうだ。サイトにそのような情報掲載はなかった。

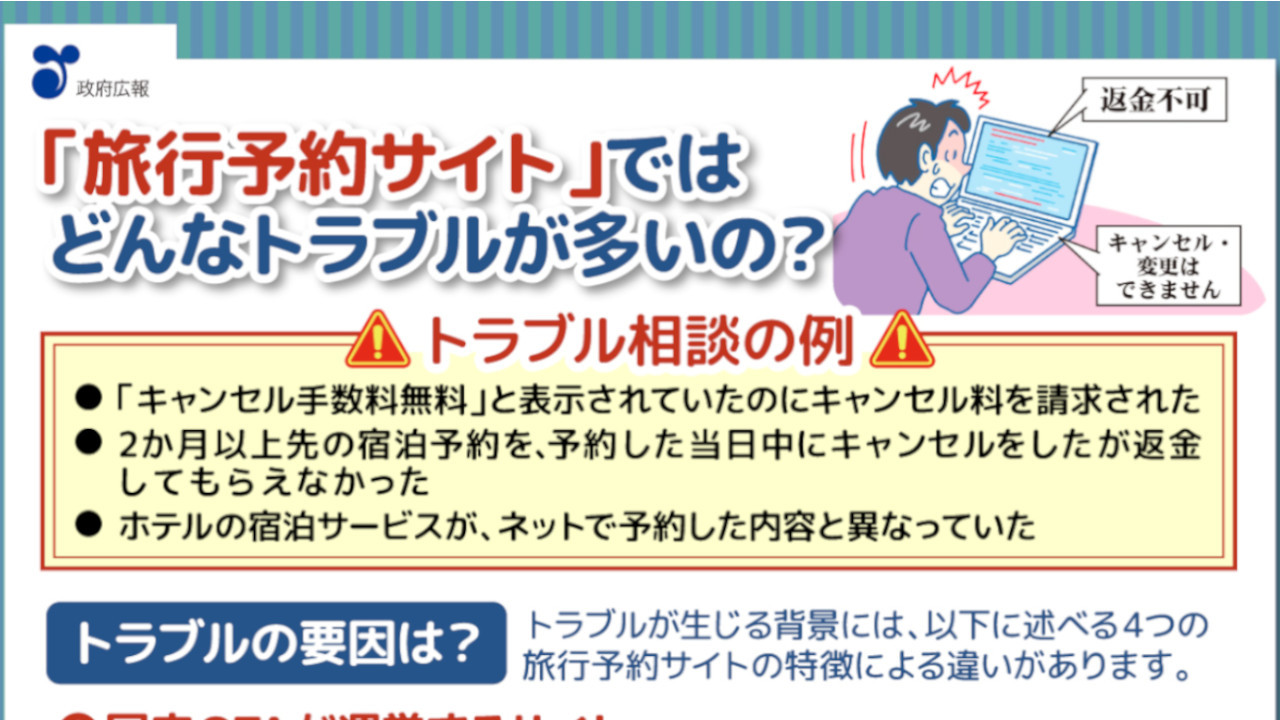

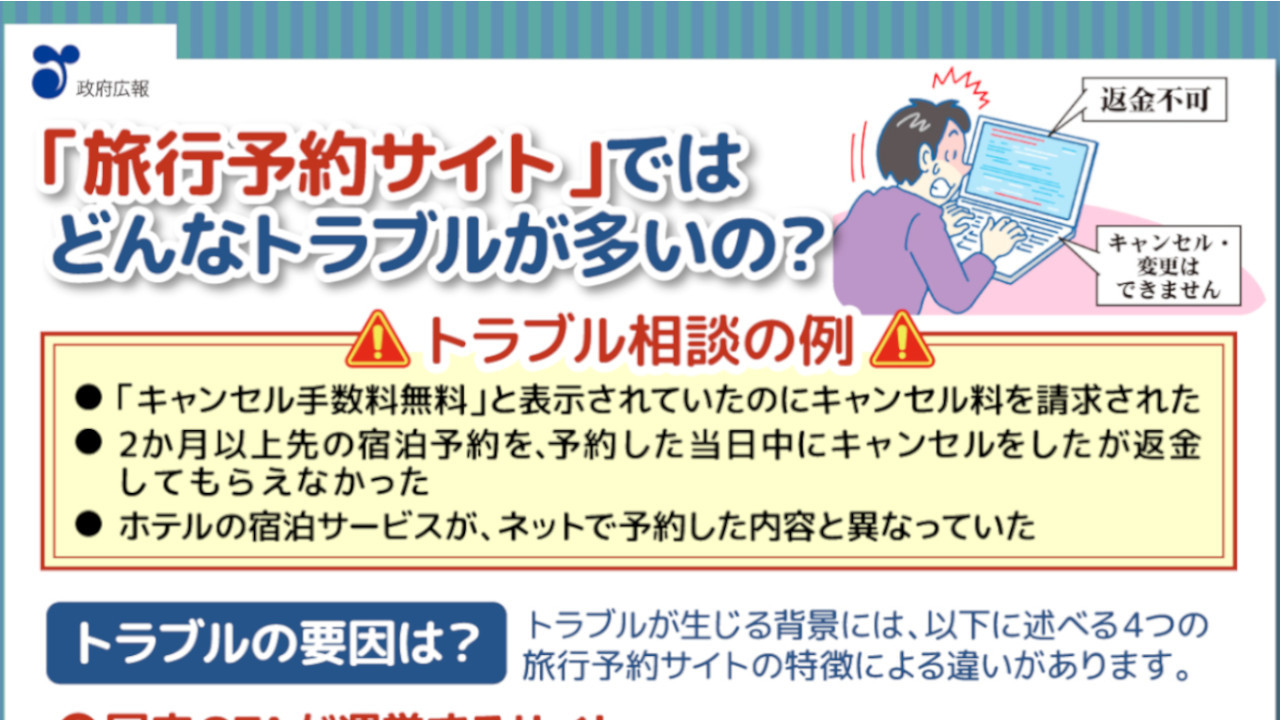

では、なぜ、アゴダでそうしたトラブルが多発しているのか。アゴダの元社員がこう説明した。

アゴダと宿泊施設の契約は8割が直接契約だが、このときは基本的にトラブルは起きない。問題は、アゴダと宿泊施設の間に仲介業者が入っている2割のケースだ。その中には悪質な仲介業者もいて、例えば、空室(在庫)を持っていないのにサイトに情報を掲載して、実際に予約が入ってから空室を探し始める。サイトに掲載した条件のホテルが見つかればいいが、そうとは限らない。

そして、この元アゴダ社員は中国の仲介業者に悪質な業者が多いとも話す。番組は中国・深圳の業者に電話取材したところ、業者は「お客様から注文が入らないとホテルを予約しない。仮にホテルがとれないときは同じ料金のホテルを紹介すればいい」と回答した。

では、そうした悪質業者を放置していたアゴダの責任はどうか。元社員は「日本国内でトラブルになっているのは、おそらく1%以下。放置しても問題ないという認識だったのでは」と語る。

利用者のほとんどは仲介業者の存在を知らずにアゴダのサイトに予約を入れている。アゴダが全責任を負うのは当然であり、今後は仕組みの可視化も必要かもしれない。なお、航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏によれば、アゴダはシンガポールに本社を置く企業のため、観光庁が行政処分を行うことはできないとのこと。また、海外の予約サイト運営者は「サイトで予約したときの条件と多少違ってもよくあること」程度の感覚だそうで、厳密さを求める日本人旅行者とは大きな隔たりがあると言えそうだ。