『変身』の中で、わからない個所がある。主人公グレゴールがヴァイオリンの音色に惹かれる場面だ。

「音楽にこれほど魅了されても、彼はまだ動物なのであろうか。」(高橋義孝訳/新潮文庫)

この地の文の主語は、誰なのであろう。特定の価値判断を加えているので、いわゆる「物語の語り手」ではない。

『変身』を振り返る。冒頭の一文を引用。

「ある朝、グレゴール・ザムザが不安な夢からふと覚めてみると、ベッドのなかで自分の姿が一匹の、とてつもなく大きな毒虫に変わってしまっているのに気がついた。」(中井正文訳/角川文庫 *以下注記のないものはすべて中井訳)

『変身』は、「グレゴールは」「彼は」という3人称で語られていく。

グレゴール一家は、グレゴール、両親、17歳の妹の4人家族。父親は会社を破綻させて借金を作ったようだが、現在は家にいる。グレゴールが、年老いた両親、いわゆる家事手伝いの妹を養っている。

グレゴールが虫(あるいは「毒虫」)になってから、家族に変化が起こる。

「一日おきに呼吸困難」になっていた父親は金ボタンのついた制服を着込み、「子供同然」だった妹は「働きぶりをほめちぎ」られる。母親は、父親が興奮してグレゴールへリンゴを投げつけるとき、「グレーゴルの命を助けてやってくれと頼んだ」(丘沢静訳/光文社「古典新訳」文庫)りするが、グレゴールの姿を受け入れることができず、部屋を指さし「グレーテ、そこのドアを閉めて…」と告げる。

そして、問題の個所である。

居間で、妹がヴァイオリンを弾き、両親と三人の間借り人が聴いている。間借り人たちは演奏に飽きた様子だが、「それにしても、妹の演奏ぶりはじつに堂々としていた」。すでに居間に来ていたグレゴールは、「なんとか妹と視線をあわせたいと思って」、頭を動かす。直後の一文を引用する。

「音楽にこれほど魅了されても、彼はまだ動物なのであろうか」(高橋訳)

「こんなにまで音楽に心をつかまえられるとは、やはり動物なのだろうか」(丘沢訳)

「これほど音楽に感動しているのに、それでもやっぱり彼は一匹の虫にすぎないのか、いままで自分がよく知らないままに渇望しつづけた、心の糧を手に入れる道が、やっとそこに示されたような心地がする」(中井訳)

高橋訳では「動物」を例えば「エコノミック・アニマル」と言われるときの卑下した言葉として使い、丘沢訳では、逆に、純粋さや自然、始原などの象徴として使っているが、意味合いは同じ。

「動物」という言葉を使っていない中井訳がわかりやすい。しかし、それにしても、「これほど音楽に感動しているのに、それでもやっぱり彼は一匹の虫にすぎないのか」の個所は、誰の語りなのかわからない。

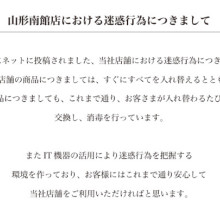

書店に立ち寄ったら、『まんがで読破・変身/カフカ・作』(イースト・プレス)が目についた。いわゆる、名作をマンガで読もうというシリーズ。そういったマンガは読んだことはなかったが、ふと、この一文が、どう表現されているのだろうと気になった。

読んでみると、絵としては、グレゴールは、はじめは胸から上が人間の姿で、胴から下は虫として描かれていた。じょじょに、口元や片目が虫になっていく。しかし、「これほど音楽に感動しているのに、それでもやっぱり彼は一匹の虫にすぎないのか」の個所は、その場面だけ、二足歩行する完全な人間の姿で描かれていた。しかし、直後のグレゴールは、完全な虫として描かれている。せりふも、フキダシも、解説もないが、「音楽にこれほど魅了されても、彼はまだ動物なのであろうか。」という言葉による語りかけをするのと同様に、なにがしかを訴えかけてきた。

『まんがで読破・変身/カフカ・作』は、演奏家はまず楽譜に忠実でなければならないという視点からいえば疑問符がつくかもしれないが、マンガ表現の特性を生かした力を持っている。(竹内みちまろ)

芸能

芸能