「男系を維持するのか」

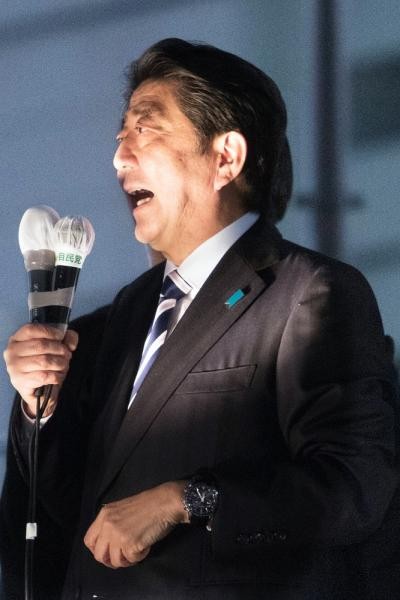

安定的な皇位継承をめぐる政府の動きが本格化する。消費税増税を成し遂げた安倍首相にとって、憲法改正論議の推進とともに、任期中に解決しておかねばならない重要課題だからだ。政府は「即位礼正殿の儀」が終わったことから、具体的検討に着手し始めた。

皇位継承への対応が喫緊の課題であるのは、皇位を継承する若い皇族が秋篠宮家の13歳の長男、悠仁さましかいないためだ。

「男系男子にこだわれば、やがて『該当者なし』となる」、「女性天皇を認めないのは女性蔑視だ」、「愛子さまが天皇になれないのは可哀そう」。感情論を含め、国民の間には女性天皇を容認する声がある。

しかし、保守派は猛反発する。「皇位は神武天皇から今上天皇まで126代にわたり、父方に天皇がいる男系が維持されてきた。この伝統は絶対に守らなければならない」というわけだ。

皇室典範は「皇位は皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定める。悠仁さま誕生前の2004年末、当時の小泉純一郎首相が皇室典範に関する有識者会議を設置し、’05年に女性天皇や女系天皇を認める改正案をまとめた。しかし、保守派の批判は強く、翌年9月の悠仁さま誕生もあって立ち消えになった。

それでは政府内で今、どのような案が俎上に上っているのか。1つは旧皇族を復活させる案だ。戦後、連合国軍総司令部(GHQ)の指令により、伏見宮家や竹田宮家など11家が皇籍離脱して民間人となった。これらの旧宮家には未婚の若年男子もおり「男系直系」の条件に当てはまる。

安倍首相の念頭にあるのは、一部だけの復活など同案の限定的な採用とされ、10月8日の参院本会議での代表質問では「男系継承が古来、例外なく維持されていたことの重みを踏まえながら、慎重かつ丁寧に検討を行っていく必要がある」と答弁した。

だが、戦後民間人として暮らしてきた旧宮家の人々に「皇族としての振る舞いを求めるのは難しい」(政府関係者)との懸念は根強い。そこで一部で浮上しているのが、女性宮家創設は認めた上で、男系の皇統を継ぐ男性との結婚を求めていく案だという。

「皇位継承をめぐっては、愛子さまの即位で天皇家の皇統を維持したい勢力と、いずれは悠仁さまが天皇になるとして秋篠宮家を盛り立てようとする勢力が存在する。宮内庁内ではこの争いが激しい」(皇室ジャーナリスト)

先の案なら天皇家と秋篠宮家に限らず、未婚の女性皇族のいる宮家なら、どこでも皇位継承が可能だ。

いずれにしても、早急に結論を出さなければ安定的な皇位継承は望めない。