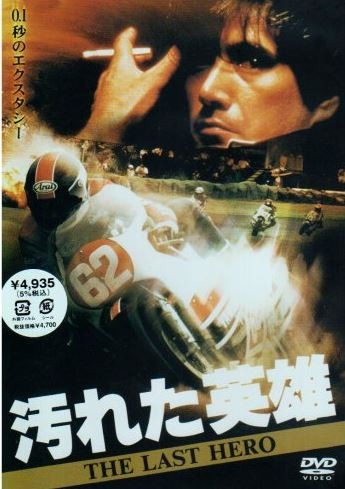

一応バイクレースに主題を置く本作の監督は、色々な意味で映画界に伝説を残している角川春樹氏だ。当時、角川春樹事務所(映画製作を行っていた旧角川春樹事務所)の代表であった同氏は本来、映画プロデューサーではあったが、時々映画監督もしていた。映画監督として酷評する人も多い同氏だが、時々すさまじく印象に残るシーンを提供する。この作品もそんな同氏の強烈な個性が垣間見える作品だ。

この作品、メインとなるはずのバイクレースをそっちのけで、主役の北野晶夫役の草刈正雄の肉体をこれでもかと見せている。打ちっぱなしのコンクリートで、なぜか地下室にあるプール。そこから北野があがるとこれまたなぜか全裸で、絶妙な陰影に浮かぶ尻と背中が…。どうして必要なのか全くわからないシーンなのだが、強烈にインパクトを与える。とにかく、北野の後姿が格好いい。そして、なぜかプールサイドにはバイクが。このバイクに北野が寄り添い、独白。もうなんのことか全く理解不能だ。さらになぜか富豪の使用人がやってきて食事のお誘いが。おそらくバイクレースのスポンサー交渉のための食事会なのだろうが、詳細はわからない。なぜなら、この作品ではそのシーンをすっ飛ばしてしまうからだ。

他にもなにかと北野を脱がせたがるシーンが満載で、若い頃の草刈の肉体美を見るのにはこれ以上ない作品となっている。ライダースーツを着ている状態の動きもどこかねっとりしており、この辺り常人にはわかりかねるこだわりがある。良くはわからないが、なんか凄いと感じてしまうのだ。それが面白いかは別として。

若干添え物みたいになってしまっているレースのシーンもそんなに悪くはない。ヤマハの協力により、マシンは当時ロードレースで使われていたものを使用。主人公のレースシーン吹き替えにはプロライダーだった平忠彦氏を起用しており、かなり見ごたえのあるシーンを展開する。が、テディ片岡を演じる伊武雅刀のカタカナ英語の混じる、なんとも言えないノリの場内実況が所々で気の抜ける場面を提供することもあり、イマイチ乗り切れないのがなんとも残念だ。さらにただバイクが走っているダラダラした演出が続くことも。小粋なBGMがさらに脱力感を誘う。ただ、スタート−シーンの緊迫さや、選手が落車したり、マシンが炎上するシーンは、かなりこだわって作られており、どこかしら引き込まれる魅力はある。

他にも色彩的に春樹流の“イケてるレーサー像”をこれでもかと見せつけた、インパクトが凄まじいシーンが数々ある。レーサーとはいえ色々と浮世離れしすぎな気もする。特に女性資産家のために部屋一杯の花を贈る部分などは、赤のインパクトが、これでもかと網膜に焼きつく。観ているこっちが恥ずかしくなりそうだ。バイクを扱った映画なのに、これでもかと車のBMWを映すシーンにもバブリーな感じが漂う。BMWもバイクを出しているから一応いいという判断だろうか?

こういった派手な社交界に参加して資産家の女性をオトし、ワークスチーム(二輪車メーカーなど自己資金で参加しているチーム)に対抗するための資金を、主人公が自身のプライベートチームのために獲得するというのが、タイトルの“汚れた”の要素に関係してくる。しかし、ただ女遊びを楽しんでいるようにしか映らないシーンが多い。それっぽい心理描写も少ないことから、汚れたというより堕落した英雄に見えてしまう。練習しているシーンが少ないことも、それに拍車をかけている。この辺はもう少しなんとかならなかったのか。

クライマックスでは、北野が「世界選手権ロードレース 500ccクラス」に参戦して、ベルギーのスパ・フランコルシャンサーキットで事故死したという事実がラストの“テロップ”で出てくる。劇中の斎藤京子(木の実ナナ)の言葉を借りれば、「バイクとセックスしている」ような、レースやバイクのために、全てをかなぐり捨てた、危なげな走りが北野の魅力であり、国内レースで強い理由だったのかもしれない。その辺りをイマイチ映像で描写できていないのが、レースモノとしては非常に魅力に欠ける。

この作品で問題点を挙げるとすれば、ストーリーを追っていても大して面白くない点か。話の流れはぶつ切り気味で、メリハリがないと言えばない。しかし、その点を補う「こういうのが格好いいんだ!!」と強情に言わんばかりの、現在ではあまり見られないような、セリフやシーンの数々が、ストーリーのつまらなさを超越した説得力を与えている。同作は大藪春彦の同名長編小説作品をベースとしているが、原作が純粋にひとりのレーサーの生涯を追った娯楽小説であるのに対して、映画は、ある意味純文学のようなノリで作った作品だ。娯楽的要素より、シーン個々の印象がなぜか残る、芸術性みたいなものがあるのだ。

(斎藤雅道=毎週土曜日に掲載)

芸能

芸能