これまでは「価格競争」を促進するために、独占禁止法によりメーカーが小売店に販売価格を指定すること(要は定価販売)を一律で禁止していた。

デフレ期というのは、消費者の利益があまりにも重視されてしまう時代である。理由は、デフレによる物価下落が所得の縮小をもたらすためだ。消費者側に所得が不足してしまうと、簡単にはモノやサービスを買ってくれない。

もちろん、所得が十分な人は、「良い製品」「良いサービス」と判断すると、価格について細かいことを言わずにおカネを支払ってくれる。

だが、所得不足の場合はそうはいかない。消費者は「良い製品」「良いサービス」であっても、おカネがないために買えないのである。結果、価格競争は激化し、生産者の所得が小さくなる。すると、その生産者が消費者の側に立った時、「カネがないから安くしろ」という話になる。消費者の要望で価格が引き下げられると、生産者の所得が下がり、価格と所得の低下の悪循環がどこまでも続くのが、デフレーションなのである。

昨今、TPPの議論に絡み、

「日本の農業は付加価値の高い農産物に特化すれば、TPPに加盟しても大丈夫」

などと、無茶な事を言う政治家がいる。彼らは「デフレ」を理解していないか、理解していないふりをしている。デフレが継続し、日本国民の所得が増えない限り、消費者は「付加価値」になど見向きもしない。商品購入時に重視されるのは、価格のみである。

さて、20世紀後半の日本では(日本のみならず世界では、だが)、次第に販売店(特に大規模販売店)のパワーが大きくなっていき、「市場主義」が叫ばれ、独占禁止法が強化されていった。

以前はメーカーが「定価」をつけていたのだが、独占禁止法が強化された結果、「メーカー希望小売価格」「オープン価格」に変わっていった。メーカー側が販売価格を拘束することができなくなっていったのである。

以前の日本は(高度成長期など)、生産者のパワーが強かった。それこそ当時は「セイの法則」が成り立っている可能性があったのである。セイの法則(供給は需要を創出する)が成立している以上、メーカー側は「定価」での販売を強制することができる。何しろ、モノやサービスを「買いたい人」は沢山いるわけだ。結果的に消費者に対する小売価格が高止まりし、

「消費者利益が損なわれている(確かに損なわれているのだが)」

との声が高まり、メーカー側が定価販売の強制で超過利潤を得ることが批判されていく。やがて独占禁止法が強化され、「定価」の押し付けは法的に禁止されてしまった。

同時に、各種の生産性向上が進む。生産性の向上で「セイの法則」が成立しなくなっていくと共に、大規模小売店側のパワーが大きくなっていったのだ。以前とは真逆で、メーカー側は大規模小売店の声に逆らうことが難しくなり、パワーバランスは逆転した。

挙句の果てに、インターネットにより、小売店と顧客との間のチャネルが一気に拡大し、さらにグローバリズム進展で資本の移動が自由化され、企業側は「人件費の安い国で生産する」ことが可能になった。日本の「生産⇒販売」に関する生産性が高まる中、日本銀行がバブル崩壊後であるにもかかわらず十分な金融政策を打つことを怠り、さらに財務省が「需要縮小」の政策を打ち続け、'98年以降の日本は完全なデフレーションに陥る。

気がついてみると、我が国は「消費者天国」となっていた。デフレの始まりは「必ず」バブル崩壊であるが、独占禁止法強化やインターネット販売拡大、さらにグローバリズムが「デフレを促進した」ことも間違いではない。

日本のバブルが崩壊せず、健全なインフレ率の下で名目GDPが成長を続けていたならば、「独占禁止法強化」「インターネット販売拡大」「グローバリズム進展」が、国民経済にポジティブな影響「だけ」を与える結果になったかも知れない。とはいえ、日本のバブルは'90年に崩壊を始めた。

結果、価格の低下が「所得の縮小」を引き起こし、国民は次第に貧しくなっていく。

もちろんスマートフォンやハイブリッドカーなどの「製品の進化」はあるのだが、所得と価格の関係だけでみると、現在の日本国民よりも'97年の日本国民の方が、間違いなく豊かだった。物価は今よりも高かったのだが、所得は「それ以上に高かった」のである。

消費者物価が下がるのはともかく、物価下落で企業の業績が悪化し、リストラクチャリングが進むのでは、国民経済にマイナスの効果しか与えない。

何しろ、日本の全ての消費者は、同時に生産者でもあるわけだ。

国民経済は繋がっている。この当たり前の事実を日本国民が忘失した結果、デフレが長期化したと言えないこともない。

非常によろしくないと思うのは、政治家やマスコミ、評論家などの、「消費者と生産者を対峙させようとする」傾向である。現実には、消費者と生産者は「敵同士」ではない。同じ国民が、時に「消費者」になり、時に「生産者」になるのである。

そして、国家とは消費者と生産者が互いに利益を分かち合いつつ、国民経済全体が成長する道を「模索」していかなければならないのだ。

そのためには、まずは国民が、「とにかく安ければいい」という「デフレ期」の間違った思い込みから解き放たれなければならないわけである。

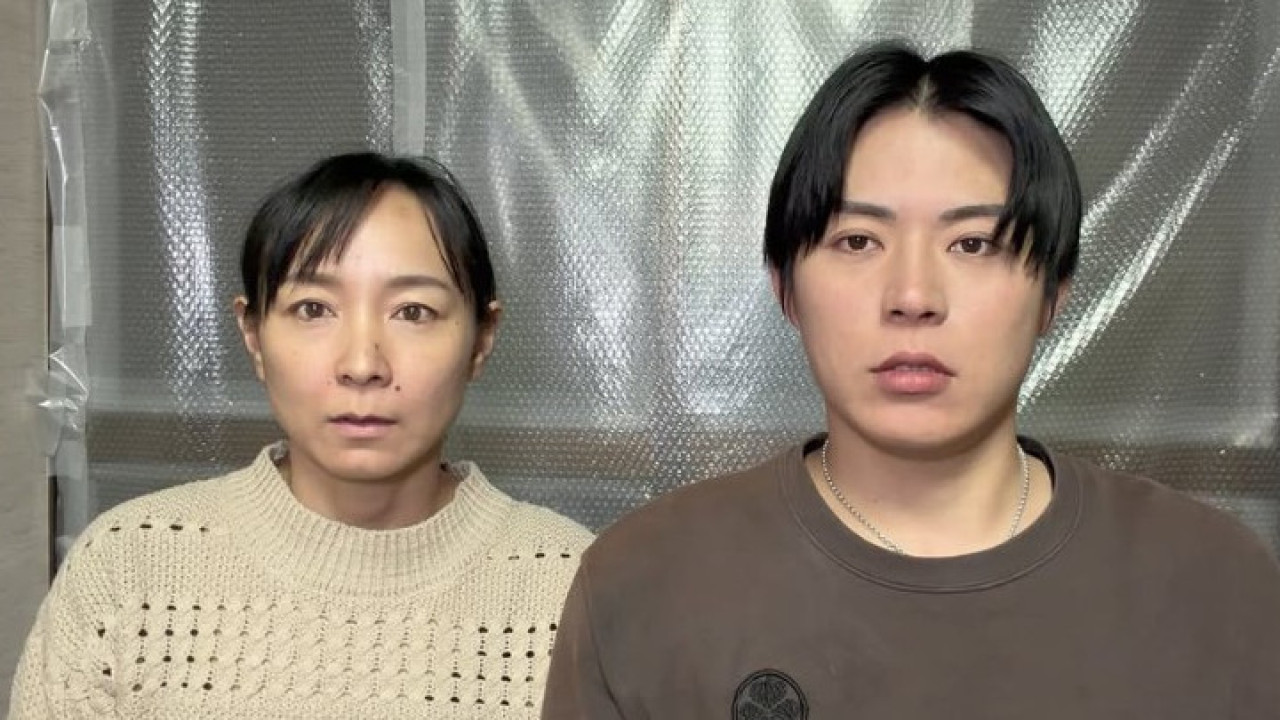

三橋貴明(経済評論家・作家)

1969年、熊本県生まれ。外資系企業を経て、中小企業診断士として独立。現在、気鋭の経済評論家として、わかりやすい経済評論が人気を集めている。