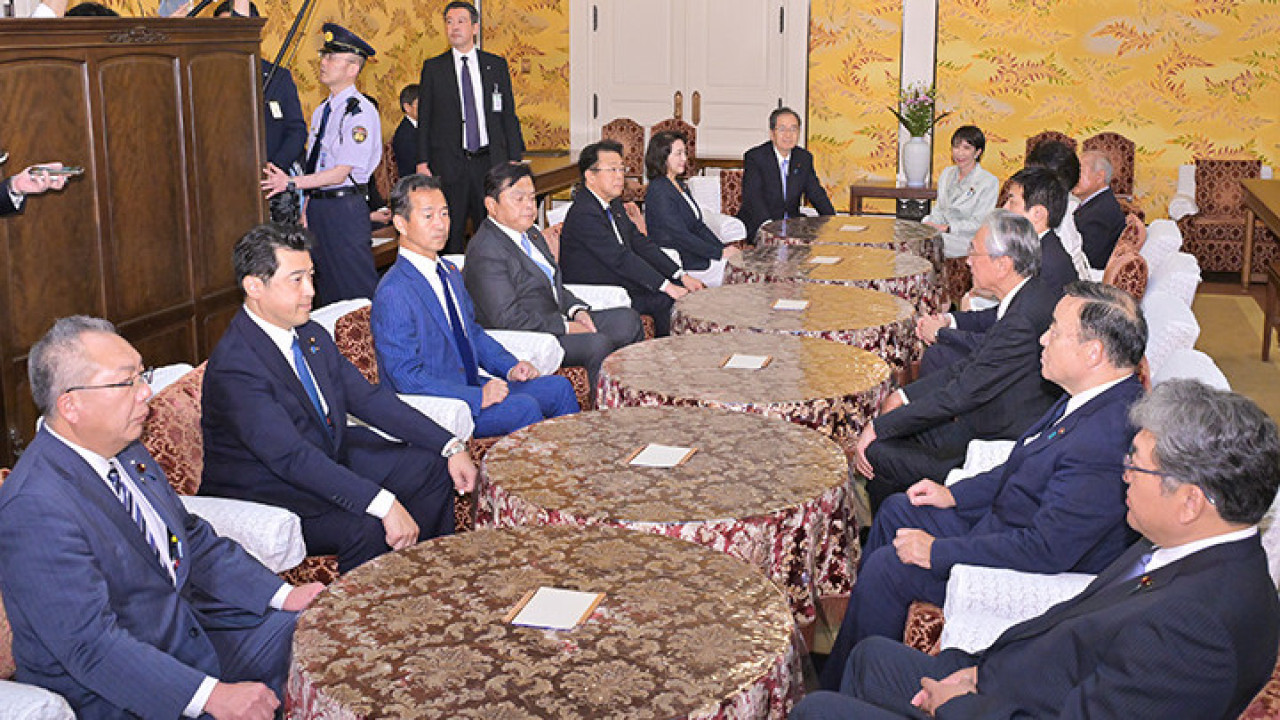

新派閥のリーダーは麻生氏が務める。この新派閥は60人程度の規模になる見込みで、55人の額賀派(旧田中派)を抜いて、党内第二勢力に躍進する。

かつての自民党は、平和主義・平等主義の田中派と、主戦論かつ市場原理主義の福田派が主導権を争っていた。90年代までは、数の上で田中派が圧倒していたが、'00年の森喜朗総理誕生以降、福田派(現細田派)が、総理大臣を出し続けている。田中派が、とうとう第三派閥に転落するということは、自民党内でもリベラル勢力が衰退している現実を示している。

新派閥の麻生会長は、「きちんとした政策を立案できる政策集団として研鑽していかなければならない」と決意を示した。つまり、ポスト安倍をにらんで、アベノミクスへの対抗策を練ることを示したのだ。

ポスト安倍の動きは、これだけではない。5月16日に、安倍総理と距離を置く議員たち約20人が出席し、アベノミクスを検証する勉強会を立ち上げた。代表発起人は、野田毅前税制調査会会長で、野田聖子元総務会長らが呼びかけ人となっている。

麻生派の拡大と反アベノミクス研究会の二つの動きには共通点がある。背後に財務省の影がちらついていることだ。

安倍総理は、自民党の政治家としては、唯一の存在といってもよいほどのアンチ財務省の総理大臣だ。財務省の悲願である消費税率の引き上げを2度も先送りしている。財務省は、当然ながら面白く思っていないだろう。

それと比べて、麻生副総理は、安倍内閣で一貫して財務大臣を務めており、安倍総理が消費税増税の先送りを打ち出したときも、最後まで抵抗した。

一方、反アベノミクスの勉強会で代表発起人を務める野田毅前税調会長も、バリバリの財務省派だ。実際、5月16日の勉強会初会合で同氏は、「もう危機状況。財政破たんということが、どういうことにつながっていくのか、足音がもう聞こえてきている状況にある」としたうえで、「社会保障費の財源の裏付けが不十分だ」などと、安倍総理の消費増税先送り姿勢を批判した。

いわゆる“安倍一強”状態は、加計学園の優遇問題だけでなく、自民党内の議論を無視して、総理主導の憲法改正が進められるなど、さまざまな弊害を生んでいる。

しかし、今回の自民党内の動きが示しているのは、安倍政権が倒れたら、再び財務省主導の増税路線に日本が戻ってしまう可能性が高いということだ。それは確実に景気の失速をもたらすだろう。

安倍政権の支持率が高いのは、野田佳彦政権が財務省と日銀に屈して、財政・金融の同時引き締めを行って景気を失速させた苦い経験があるからだ。にもかかわらず、反アベノミクス勢力は、財務省に寄り添わないと戦えないと考えているようだ。

ポスト安倍に、財務省と戦える勢力が出てこないと、日本経済は不幸の道を歩むだけだ。