馬場は1周1800m、馬見所は建坪500坪(約1650平方メートル)、厩舎地区は530坪(約1750平方メートル)あり、当時としては横浜の根岸競馬場に次ぐものといわれ、春秋二期に競馬会を開いた。

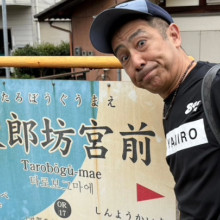

馬見所や厩舎は、現在の東急池上線・池上駅付近にでき、池上・本門寺前を通る平間道から競馬場の入り口までの田園地に新道がつくられた。この道がそのまま今、本門寺通りとして、池上駅と本門寺を結ぶ商店街になっている。

池上競馬場は当時、政府が馬券発売を黙認していた時代背景などから開設されたわけだが、わずか3年で競馬法の改正に遭遇することになる。その結果、馬券を発売することが賭博類似行為として禁止になったので、中止のやむなきに至った。

そしてまた、2年後の1910(明治43)年、馬質の改良推奨には、やはり競馬が必要だということで元通りになったが、その後は目黒にできた目黒競馬場が盛んになって、池上競馬場が復活することはなかった。

競馬場の跡は荒廃し、大正時代、耕地整理の時につくられた道路で縦横に切られてしまった。しかし、馬場をつくるために土を掘り下げた後の池や、馬場の跡の草原がほとんど原形のまま残っていたため、子どもたちのよい遊び場や釣り場となった。現在の徳持小学校周辺の住宅地がその地区にあたる。

ところが、これも1936(昭和11)年に目蒲電鉄不動産部が盛土し、分譲地として売り出されてしまう。池上競馬場の跡は、今はもう面影すら見ることはできなくなった。

※参考文献/大田区史年表

(写真=池上本門寺から池上駅までの本門寺通りにわずかに池上競馬場の名残がある)

スポーツ

スポーツ