いずれも毛色の異なる役割ながら、すべて自然にこなしたことは、人間性も含めたプロレスラーとしての能力の高さを証明していると言えよう。

※ ※ ※

“人間万事塞翁が馬”という言葉がある。中国の故事にちなんだもので、大意としては「幸運が不運につながることもあれば、その逆もしかり。何事につけても一喜一憂せず、自然の流れに身を任せるべし」ということになろう。

ラッシャー木村のプロレス人生は、まさに“塞翁が馬”を地で行くものであった。少年時代からプロレスラーを志望していた木村だが、高校を中退して大相撲の宮城野部屋に入門。稽古を見学に行った際に親方から誘いを受けたことがきっかけで、木村本人は「ちゃんこをごちそうになった手前、断れなかった」と当時を振り返っている。

期待の若手として幕下まで昇進したものの「十両に上がったら辞められなくなる」と廃業を決意。1964年、日本プロレスに入門する。

24歳にして念願のプロレスラーとなった木村だが、デビューから2年後の1966年、付き人をしていた豊登が東京プロレスを旗揚げしたのに付き添うかたちで日プロを離脱。翌年、東プロが崩壊すると吉原功社長の誘いを受けて、旗揚げ間もない国際プロレスに移籍することになる。

「誘われたと言うと聞こえはいいが、実際は選手が余剰気味だった日プロ側が受入れを拒んだという面もあったようです」(スポーツ紙記者)

国プロではグレート草津やサンダー杉山、ストロング小林らに次ぐ格付けとされるが、海外武者修行を経て凱旋帰国した1970年10月、大阪府立体育館において覆面レスラーのドクター・デス(のちにジャンボ鶴田の国内デビュー戦で相手を務めたムース・モロウスキーが正体)と、日本初となる金網デスマッチで闘ったことが転機となる。

木村の額から血が流れ落ちる凄惨な試合内容は、この頃に国プロを放映していたTBSが「二度と金網戦は放送しない」と断じたほどであった。しかし、事前の告知が少なかったためにテレビ中継を見逃したファンも多く、それがかえって評判を呼ぶ。

これを受けて同年12月、東京・台東体育館において“狂牛”オックス・ベーカーとの金網戦が組まれることとなった。長らく中堅に甘んじてきた木村がようやく日の目を見た格好だが、その試合で木村はベーカーの椅子攻撃により左足を複雑骨折。試合はなんとか勝利で終えたものの、入院生活を余儀なくされた。

だが、話題性に乏しかった国プロにおいて長期療養できる余裕はなく、わずか3カ月後にはギプスで故障箇所を固めて金網戦に復帰。

「このときの無理がたたって、以後、木村は左足の踏ん張りが利かなくなったようです」(同)

かのルー・テーズが(国プロ参戦時のリップサービスもあっただろうが)「レスリングと相撲をマスターしている木村はジャイアント馬場やアントニオ猪木よりも強い」と語ったように、実は関節技やグラウンド技術にも長けていたというから、左足の故障がなければまた違ったレスラー人生となっていたかもしれない。

★故障を押しての金網デスマッチ

動きが限られたことでデスマッチに専念せざるを得なくなった木村だが、金網戦では無敗の偉業を打ち立て“金網の鬼”の異名を取るまでになった。

1981年に国プロが崩壊すると、木村はアニマル浜口、寺西勇と「国際軍団」を結成して、新日本プロレスに乗り込むこととなる。

ただし、これも木村が望んだわけではなく、国プロ倒産前に企画されていた新日との対抗戦実現のため、吉原社長に義理立てしたものであった。

初登場時の「こんばんは」のあいさつは新日ファンの失笑を買ったが、後年、全日本プロレスでのマイクパフォーマンスにつながったことを思えば、これも“塞翁が馬”の一例と言えよう。

新日においては猪木との1対3変則マッチなど屈辱的なマッチメークをされたものの、悪名とはいえ知名度は格段にアップ。旧UWF設立時には新間寿氏からエース格として招かれる。

「当初は猪木が移籍して、新たにテレビ局からカネをせしめようという計画でした。そこで遺恨再燃を狙ったわけです」(同)

テレビ局獲得に失敗して新間氏が離れると、木村はUWFに居場所がなくなり全日へ移籍。その人柄を馬場に認められて“義兄弟コンビ” を結成すると、また新たな人気を獲得する。

馬場亡き後、三沢光晴からプロレスリング・ノアの旗揚げメンバーに迎えられると、一線を引いた後も終身名誉選手会長として遇されたのであった。

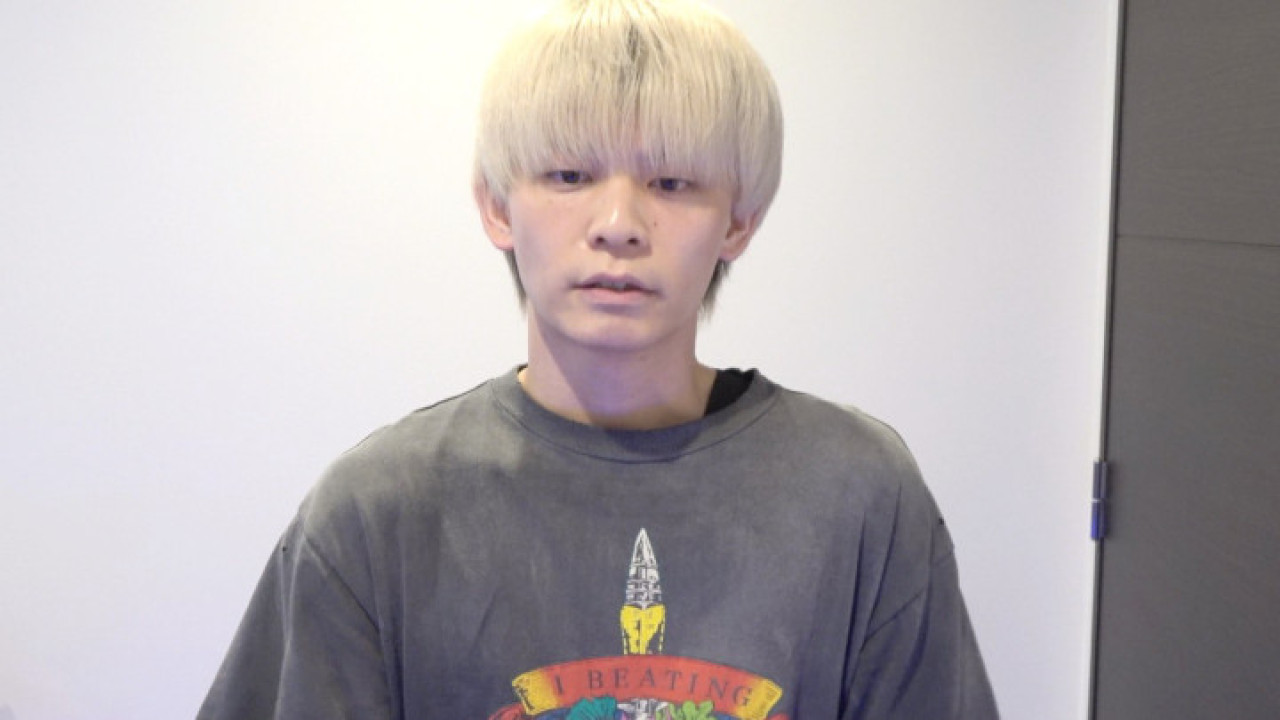

ラッシャー木村

***************************************

PROFILE●1941年6月30日〜2010年5月24日(68歳没)。北海道中川郡出身。

身長185㎝、体重125㎏。得意技/クロス・チョップ、ブルドッキング・ヘッドロック。

文・脇本深八(元スポーツ紙記者)

芸能

芸能