社会 2025年09月18日 09時00分

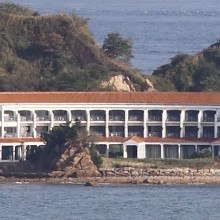

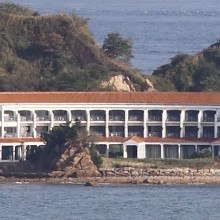

風光明媚な瀬戸内海に“バブル遺産”の廃墟ホテル インバウンド需要で再開発は可能か

「日本の地中海」と呼ばれることもある瀬戸内海は、日本有数のリゾート地だ。現在、インバウンド需要で日本全国に新しい観光資源が求められているが、瀬戸内海のポテンシャルはとても大きい。しかし、瀬戸内海には、バブル時代に開発されたものの、バブル崩壊後に閉鎖されたホテルや施設が廃墟となっている例が複数ある。17日放送のテレビ朝日系「モーニングショー」が3カ所を取材した。瀬戸内海に浮かぶ小与島(香川県坂出市)は、瀬戸大橋が開通し島々が橋で結ばれた陰で、取り残されるように架橋されなかった小島だが、「アクア小与島」はそこにある。豪華なリゾートホテルとして建設されたが、経営破綻により一度も利用されずに放置されたままだ。旅行アナリストの鳥海高太朗氏は「瀬戸内海では100年に1度のビジネスチャンスと沸いていた」といい、島民は1世帯あたり数百万から1000万で立ち退きを求められた。結果として、最盛期に190人いた人口は2人になった。岡山県倉敷市にある「ホテル ラ・レインボー」は、展望台つきの巨大ドライブイン「ラ・レインボー」を改装したもので、乗客は地上138メートルの高さから瀬戸内の景色を楽しむことができた。橋を管轄する当時の本四公団は「橋が完成すれば1日4万8000台の車が通る」とPRし、業者が観光客向けの大型施設を次々と周辺に建設。しかし、公団の目論見は外れ、1997年にホテルは廃業した。岡山県玉野市にある「王子アルカディアリゾートホテル」の建築工事は当時の環境庁主導で行われ、その後の内装工事と運営は玉野市の第三セクターが引き継ぐ予定だった。しかしバブル崩壊の影響でその第三セクターが資金不足に陥り、内装工事は中断。その後工事が再開されることはなく、そのまま廃墟となった。建築費用の大半は、環境庁からの無利子の融資でまかなわれたが、その原資はすなわち税金ということになる。これら3つの事例の背景には80年代のバブル経済があるが、国の判断ミスも指摘される。1987年にリゾート法が施行され、リゾートブームによって事業を行う民間企業を国・自治体が支援した。1988~89年はふるさと創生事業で開発ブーム、地域振興のために各市町村に1億円交付された。レギュラーコメンテーターの玉川徹氏は「壊すにも再生するにも巨額なお金がかかるから塩漬けにされている。買ってくれる人がいればいいけど……」と話す。ただ、いずれも所有者や運営会社が倒産や清算するなどして、現在の権利関係が不明であることも問題解決を難しくしている。これら廃墟ホテルからは風光明媚な瀬戸内海の景色が広がっており、観光資源としては申し分ない。とはいえ、これ以上税金を使うことは許されない。番組内の議論でも妙案はでなかった。