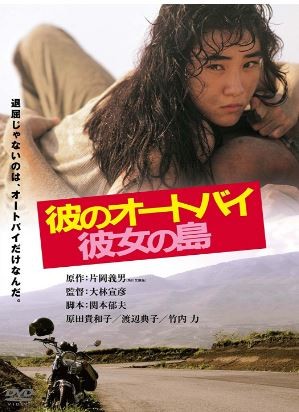

本作は同じく角川映画として有名な、『時をかける少女』(83年)の大林宣彦監督が手がけており、当時の若者向けの青春映画的な傾向が強い。しかし、ナレーションや主人公の回想シーンにモノクロの映像を挟むなど、文芸作品のような仕掛けも随所に盛り込まれており、他の角川映画にはない独特の雰囲気がある。そして、なんと竹内力のデビュー作でもあり、橋本巧という主人公ポジションで、さわやかな青年役を演じているのだ。今となってはここが一番驚く部分だろう。

竹内には、後年のVシネの顔らしい、ヤクザ役に見られるようないかつい表情が微塵にもない。その雰囲気には普通に若手俳優としてのスター性を感じるほど。ネットで画像検索しても、若い頃の顔はほとんど出てこないので、正直今観ると違和感が凄い。仮に竹内が、『極道の妻たち』などのヤクザ映画作品に出演していなければ、さわやか俳優としての未来もあったのだろうか?

デビュー作でありながら、ちょっとキザで、さわやかな若者をちゃんと演じているのも好感が持てる。この時期の角川映画に頻繁に出演し、本作にも巧の友人・小川敬一役として出演している高柳良一より圧倒的に場数が少ないのに、演技の面では、はっきり言って既に高柳より上手い。まあ高柳は俳優の仕事は学生までと決めており、演技の上達にはそれほどこだわらなかったらしいので、比べてはいけないのかもしれないが、竹内は後にVシネで大物俳優になる片鱗は見せている。

この作品の重要なアイテムとなっているのが、タイトルにあるようにバイクで、巧はカワサキの「650RS-W3」に乗っている。竹内はバイクに乗って東京に役者になるためにやってきたという逸話があるだけに、乗っている姿はかなり格好いい。そんなバイクにまたがる巧に興味を持つのが、原田貴和子演じる白石美代子で、旅先の長野で出会うことになる。

巧は普段から出版社や新聞社に原稿を届ける、今で言うバイク便のような仕事をしており、とにかく劇中でバイクに乗車している姿が多い。貴和子も巧だけではなく、バイクの魅力にも惹かれる役どころになっており、バイクを通して若者の恋愛が描かれる。貴和子など、途中で巧に恋をしているのか、バイクに恋をしているのか、わからなくなるほどだ。正直「650RS-W3」のような大型バイクの宣伝作品としてはこれ以上ないほど成功している。

その推しのすごさは、「バイクに乗ると出会いがあるかも」というマイルドなものではなく、「バイクに乗って外に出ないと素敵な恋は出来ないぞ! さあ乗れ!!」くらいの強引さが作品全体からにじみ出ている。そこまで強引なのに、あまり嫌悪感が出ないのは、ほどよくナレーションを挟んでいるおかげだろうか。そういえば、同時期にはヤンキー映画も全盛で、バイクの描写がとにかく多かった。このすぐ後くらいに、「バイクの免許を取らせない」・「バイクに乗せない」・「バイクを買わせない」という「3ない運動」が全国の高校で活発になるので、バイクが不良のツールや若者に事故を起こさせる道具と悪者にされず、最も輝きをみせていたのがこの時代なのかもしれない。

まあ、バイク要素を除けば作品としてはよくある恋愛モノなのだが、とにかく観ていてむず痒くなりそうなセリフの連発が印象に残る。いきなり、貴和子と初めて出会ったシーンで「どこへ行くの?」という質問への巧の返しが「風をさがしに」といった状態だ。日常生活のどこで使うんだそのセリフ。巧が元カノである、沢田冬美(渡辺典子)との別れの理由を、小川と話しているシーンも、すさまじくくさいセリフの応酬が展開され、観ているこっちが恥ずかしくなるほど、機会があれば言ってみたい気もするが、たぶんドン引きされるな…。

劇中冒頭で、ナレーションが「これはモノクロームの夢の物語」だと言っているが、まさにそのような、ある意味浮世離れした世界観が、バイクの描写と共に、本作の魅力となっている。貴和子の故郷である島のシーンも国内でありながら、結構幻想的なシーンに仕上がっているのも注目点だ。

また、バイクを利用したちょっとした暴力要素も、本作を語る上では印象的なシーンだ。冬美と別れたケジメをつけるため、巧の仕事先の兄貴分で、冬美の兄でもある沢田秀政(三浦友和)と決闘するシーンでは、チキンレースという手垢のついた真似はしない。すれ違い様に木刀を当てあうという、まるでジョスト(馬上槍試合)のようなルールで対決する。この戦が終わったあとは恨みっこなしと前置きしているが、大怪我で済むのか。いや、劇中では大怪我で済んでるけど。これが青春なのか、おっかねえ…。

正直意味不明ではあるが、映像的には乗り物系スタントで有名なタカハシレーシングが本気で取り組んでいるので、迫力はかなりのものだ。他にも小川が曲作りのインスピレーションを得るためという理由で、走行中の車のサイドミラーをバイクで追い抜きざまぶっ壊すという完全に犯罪な遊びをしている。こんな遊びをしている若者が、スプラッター系ホラー映画でいたら真っ先にぶち殺されるポジションだろう。こういった悪行を、若者のヤンチャで済ましているあたりに当時のおおらかさがうかがえる。

メディアミックス戦略で、万人受けを狙った当時の角川映画らしい、さわやかな雰囲気と、バイクの描写が上手くマッチしたのが本作だ。バイクに興味がある人であればあるだけ楽しめる作品になっているだろう。

(斎藤雅道=毎週土曜日に掲載)

芸能

芸能